ЧМЗ и молодежь

В 1975 году я окончил физико-технический факультет УПИ — базовый факультет Минсредмаша — и приехал по распределению на Чепецкий механический завод.

Защита дипломов на физтехе была специализированной. Полгода мы писали исследовательские работы, связанные с предприятиями Минсредмаша. Защищались перед приемной комиссией, состоявшей из 13 человек, в которой были исключительно доктора наук и профессоры. Две производственные практики мы обязательно проходили на заводах. Одна из моих практик была в цехе № 4 ЧМЗ.

В то время у нас был спецкурс, где нам рассказывали о технологии основных предприятий Минсредмаша. С однокурсниками мы постоянно обменивались этой информацией. То есть, теоретически мы имели представление обо всех заводах, плюс практика.

Мне понравился ЧМЗ и город Глазов. Поэтому к концу учебы я уже знал, куда хочу пойти работать. Мест по распределению у нас всегда было больше, чем выпускников. Поэтому, как правило, каждый попадал туда, куда хотел.

В Глазове сразу же предоставляли общежитие. Семейным тоже сначала давали комнату в общежитии, но в первом же доме, который сдавался, им обязательно выделяли комнату, а затем и квартиру.

Когда я приехал на завод, моя супруга еще училась. Я пожил в общежитии 3 -4 месяца, а к тому времени, когда приехала жена, у меня уже была своя обставленная комната.

В отделе кадров ЧМЗ был работник, который занимался только молодыми специалистами, — Нина Константиновна Макарова.

По своему профилю я мог работать в нескольких цехах. Начальники цехов подыскивали для себя наиболее способных молодых специалистов, с каждым проводили собеседование. У меня к тому времени была почти готова кандидатская работа, и мне даже предлагали остаться на кафедре института, но я решил поехать на ЧМЗ. После всех собеседований на заводе меня пригласили в цех № 7 (ЦНИЛ).

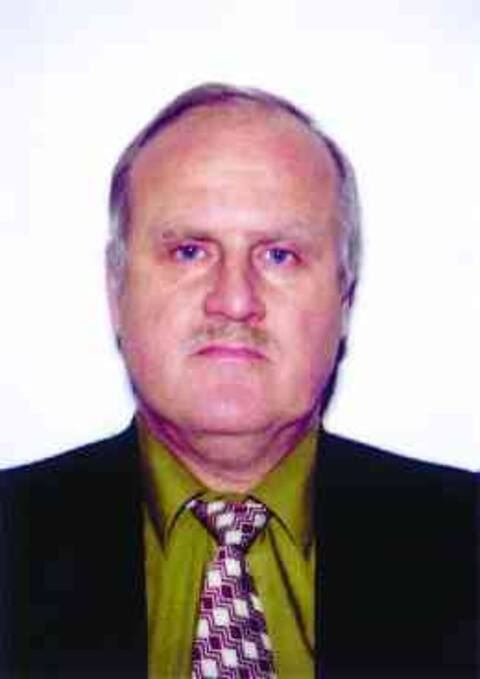

Начальником этой центральной научно-исследовательской лаборатории тогда был Станислав Васильевич Головин. Меня встретили очень доброжелательно, сразу же прикрепили ко мне наставника.

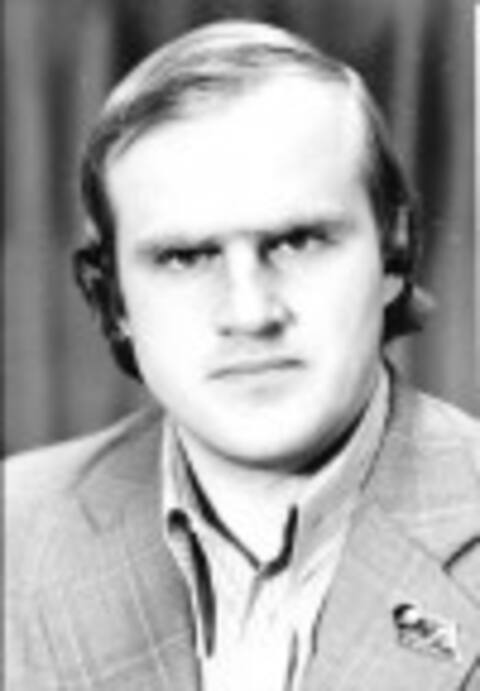

В институте я был активистом, поэтому меня сразу постарались привлечь к общественной работе. В это время на ЧМЗ был организован Совет молодых специалистов, и мне предложили стать его председателем. Но я тогда еще совсем не знал завод, не был знаком с коллективом, поэтому согласился работать заместителем председателя СМС. Первым председателем у нас был

Михаил Александрович Козлов. Впоследствии он хорошо проявил себя на комсомольской и партийной работе, а в 31 год стал мэром Глазова (самый молодой мэр нашего города, а может — и СССР). Председатель СМС был членом завкома комсомола. Курировал нашу работу главный инженер Иван Петрович Петров.

Надо заметить, что в то время у директора завода было всего три заместителя: главный инженер, который решал все производственные вопросы, зам. по кадрам и зам. по общим вопросам, в ведении которого находились все непрофильные виды деятельности завода (больницы, совхоз, столовые, ОРС, строительный цех и т. д.).

Деятельность СМС очень активно развивалась. В совете было 8-9 человек. Основные направления работы: рационализаторство, а также культмассовая, жилищная и информационные комиссии.

Мы организовали конкурс на звание «Лучший молодой специалист». Так как сфера деятельности ЧМЗ тогда была очень обширна и на заводе в то время работало около тысячи специалистов в возрасте до 30 лет, руководство пошло нам навстречу: в конкурсе было 10 номинаций. Участвовали все цеха завода, а также вспомогательные, основные и непрофильные, поэтому среди номинаций были и «лучший врач», и «лучший строитель» и т. д. Основной показатель при подведении итогов был производственный. Конечно, учитывались общественная работа и трудовая дисциплина. В книжках молодого специалиста четко отмечалось, что он сделал, как себя проявил. При поступлении молодой специалист вставал на учет не только в комсомольское бюро, но и к нам.

Начальство относилось с уважением к молодым специалистам, понимая, что со временем это поколение надо будет продвигать на ответственные должности. Руководители цехов проводили с нами специальные совещания и беседы. Наш руководитель С. В. Головин читал нам специальные лекции о рационализации: как творить, как изобретать, как подходить к новшеству.

Совместно с патентно-информационным отделом мы стали проводить конкурсы на звание «Лучший молодой рационализатор ЧМЗ». Начали создавать молодежные творческие коллективы, так называемые бригады, которые искали проблемные места в цехах. Бригады были комбинированными: туда входили представители науки (цеха 7), производственники, конструкторы. В самих цехах тоже были бригады.

Наши специалисты участвовали в удмуртском, а затем и всесоюзном конкурсе на премию ВЛКСМ. Но получилось это не сразу. Раньше деятельность наших заводов была секретной. Без особого разрешения нельзя было ходить по цехам, не относящимся к твоей работе. С документами работали только в спецчасти или забирали под подписку, с обязательным возвратом в конце дня. И когда я предложил поучаствовать в конкурсе хотя бы на премию комсомола Удмуртии, режимщики были категорически против. Но в то время я был уже председателем СМС, участвовал в совещаниях руководства. Все меня знали, поэтому я напрямую заходил к любому заму или начальнику цеха.

Я лично пошел к помощнику директора по режиму и охране Георгию Петровичу Скворцову. Он попросил подготовить документ с нашими предложениями. Мне была ближе тема, которую мы готовили с нашей творческой группой, поэтому я описал ее в варианте ДСП. Скворцов наложил визу «разрешаю», мы направили работу на конкурс и сразу стали лауреатами: по сравнению с другими участниками у нас была серьезная разработка.

Следующую работу мы подали уже на премию комсомола СССР.

И опять легко выиграли, потому что до нас такого рода работы никто не подавал на конкурс.

Постепенно, видя, что Совет молодежи хорошо проявляет себя, завод стал делегировать нам и такие ответственные задачи, как распределение квартир, мест в детских садах и яслях.

В то время роль начальника цеха была гораздо выше, чем сегодня. В последние годы все диктуется откуда-то сверху. Раньше такого не было. У цехов и руководителей были очень большие полномочия. И замов директора в таком количестве не водилось. Это потом уже, когда развалился Союз и госплана не стало, когда возникла необходимость самостоятельно решать вопросы и по сбыту, и по закупкам, количество заместителей директора увеличилось. Началась конверсия, завод стал делать сыродельные ванны, холодильники. Кстати, где-то в цехах до сих пор работают холодильники производства ЧМЗ. Поскольку у нас штамповки не было, мы придумали делать их в деревянном корпусе. Это была отличная идея, новый принцип — бесшумные холодильники.

Карьерные вопросы тоже решались в цехах, с учетом результатов конкурсов на лучшего молодого специалиста, на лучшего рационализатора. Принимались во внимание организаторские способности человека, его активность в общественных мероприятиях.

Мы организовывали очень много мероприятий. Самыми популярными были вечера молодых специалистов. Кроме того, мы создали клуб по интересам «Кругозор». До сих пор шутим, что первым президентом в СССР был наш Женя Самойлов — президент клуба «Кругозор». В клубе было 5 или 6 объединений: инженерное, бардовской песни, турклуб, клуб «багги». Дискотечников — молодых ребят, которые подпольными путями доставали западные диски, — мы тоже включили в клуб. В 70-х годах они стали проводить первые дискотеки в городе, в новом молодежном клубе «Родник». Затем, когда «Кругозор» распался, эти секции стали работать сами по себе.

А начиналось все под эгидой клуба «Кругозор». Составлялся общий план. У нас были не просто танцы, а тематические вечера. Каждое направление клуба что-то готовило. Там же в торжественной обстановке проходили награждения лучших рационализаторов и молодых специалистов. На эти церемонии обязательно приглашались члены семей победителей. Награды вручало руководство завода. Тогда как раз началась эпоха дефицита, поэтому в качестве памятных подарков были хрустальные вазы, кубки, салатницы.

Частенько мы разыгрывали дефицитные товары на конкурсах. Ту же мебель или ковры в свободной торговле купить было трудно, а поскольку ОРС тоже был цехом завода, то мы договаривались с ними о выделении товаров. Устраивали различные конкурсы прямо на вечере, и если ты выигрываешь, сможешь машину мебели прямо с вечера забрать домой. Она тут же на улице стояла. Помню, Панов у нас как-то выиграл ковер 3х4, тут же расстелил его и бросил клич: «Танцуют все!».

Вручение ордеров на жилье тоже проходило торжественно. Когда сдавался дом, нам, как правило, давали чуть ли не целый подъезд — квартир 20. Все это объединяло нас, и мы очень дружно жили. В каждом цехе у нас были свои микросоветы, и, конечно, ставки делали всегда на молодых специалистов. Стать лучшим молодым специалистом было престижно. Званием «Лучший молодой рационализатор» гордились. У нас были отдельные стенды с фотографиями лучших рационализаторов, чтобы все могли их видеть. Если награждение победителей проходило во дворце культуры «Россия» или в молодежном клубе «Родник», мы обязательно привозили туда стенды с фотографиями и информацией по всем молодым специалистам. А еще делали стенгазеты. И в каждом цехе у нас были обязательные стенды — блок молодого специалиста. Все это мы оформляли по вечерам, после работы, и совершенно бесплатно.

Победители конкурсов, конечно, награждались премиями; им либо увеличивали оклады, либо повышали их в должности. Раз в два года на отчетно-выборных собраниях СМС мы готовили списки тех, кого рекомендовали поощрить в приказе за большую общественную работу.

В то время во вспомогательных цехах у инженеров оклад был 150 рублей, в остальных — 160, а в основных — 170. По тем временам это были бешеные деньги. Поэтому и премия составляла рублей 10-20, в лучшем случае — 50. Тогда у начальников цехов, в подчинении которых работало по 1000 человек, оклады были всего рублей 200-250. А мы в советах работали только на общественных началах.

Дисциплина была очень жесткой. Мы сразу же попадали в руки («лапы») режимных служб. В зависимости от того, на какой участок ты распределен, допуск к технологии был только к смежным цехам. И это все оформлялось на уровне цехов. Начальник цеха подписывал и режимщикам говорил, к каким документам работника можно допускать. Мы давали расписку, что работаем с секретными документами.

В то время у каждого цеха была своя легенда. Даже дома не знали, что мы выпускаем уран и цирконий. Завод поэтому и назвали — Чепецкий механический, чтобы никто не догадался. Наши дети думали, что если цех 54, химия, — значит, там делают удобрения, цех 90 — сеялки, запчасти к тракторам и т. д.

Секретные документы мы с утра получали в спецчасти под расписку, а вечером ты обязан был их сдать. Если вдруг забыл и ушел домой, к тебе могли вечером приехать, осмотреть рабочее место, — и не дай бог, ты не в сейфе их оставил, а просто на столе. За это могли уволить.

Мы с института привыкли к таким условиям. Физтех был специализированным факультетом. У нас была закрытая кафедра и в деканате была открытая часть, а полкорпуса были закрытыми. Специальные пропуска были, чтобы пройти в лабораторию. Мы даже лекции свои оставляли в институте и могли заниматься только там.

Это на историю КПСС можно было не пойти, потом в книжках прочтешь. Другое дело спецкурсы: если на лекцию не сходил, переписать ее у кого-то было проблематично. Если ты пропустил лекцию, где рассказывали про технологию ЧМЗ, этих сведений уже нигде не найдешь, потому что таких учебников не было. На наших конспектах стоял гриф «секретно», и мы обязаны были их сдавать в деканат.

Круг лиц на совещаниях завода был четко определен. Если я, например, работал по цирконию, то в цех по урану меня просто не пускали. И это было оправдано. Тем более, у нас раньше не было общей технологической службы. В каждом цехе было свое технологическое бюро, специалисты которого работали строго в рамках цеха. Мы в цехе № 7 проводили исследования, а рекомендации писали уже специалисты техбюро цехов.

Позже, когда объемы работ стали увеличиваться и вопросы качества и стандартизации подняли на более высокий уровень, оказалось, что у нас в каждом цехе инструкции писались по-разному: стили разные, подходы и содержание разное. Такого не должно быть. И государственные контролирующие органы: ГСПИ, Госатомнадзор, военпреды — стали требовать, чтобы вся документация соответствовала ГОСТу и была написана четко в едином стиле. Поэтому специалистов техбюро цехов решили объединить в единую техслужбу. Я как раз стоял у истоков ее создания. Первым ее начальником был Лосицкий Анатолий Францевич.

А потом встал вопрос о рассекречивании. Каждый год российский (раньше всесоюзный) перечень сведений, подлежащих засекречиванию, пересматривается. И если на уровне страны было решено, что данная информация секретов уже не представляет, гриф «секретно» снимался.

Вопросы здравоохранения раньше тоже находились в заводском ведении. В городе было всего 4 больницы, из них три были цехом завода. Разница в обслуживании, конечно, была. Наши больницы лучше финансировались, укомплектовывались лучшими специалистами.

Дома отдыха находились в подчинении отдельного ведомства Средмаша. Мы часто ездили отдыхать в Узбекистан, Казахстан, Крым. Днепродзержинский завод, например, имел свой пионерлагерь на Черном море в Крыму. В апреле-мае и сентябре-октябре нам давали туда путевки «Мать и дитя». Распределялись они тогда через профсоюз. Всем желающим этих путевок, конечно, не хватало.

Подавляющее большинство магазинов Глазова были наши, входили в состав ОРСа — тоже отдельного цеха ЧМЗ.

Отдыхать мы любили на природе. В те времена у нас было массовое движение — за клюквой. Электричка «Яр-Лесная» была переполнена глазовчанами.

Заводские спартакиады проводились практически по всем видам спорта: борьба, хоккей, лыжи, ориентирование — зимнее и летнее. Самыми активными, конечно, были молодые рабочие и специалисты. Я участвовал во всех видах спорта, кроме борьбы.

В каждом цехе был ответственный за спорт. Помню, в первый же год, как я пришел в цех, мне сказали: «О, молодой! Будешь за цех в ориентировании выступать!». Нормальных карт тогда не было — они тоже были секретными, и купить их было невозможно. Мне дали маленький сфотографированный листочек с рисунком местности, на котором спрятаны точки. Я две точки нашел и заблудился. Речку переплыл, потом все же вышел к своим, а там уже шум, все меня искать собрались.

Спорт был очень развит. И по линии администрации, и по линии профсоюза ему уделяли особенное внимание.

Культовыми личностями того времени можно назвать всех директоров и начальников цехов. Виталий Федорович Коновалов, директор ЧМЗ с 1975 по 1978 гг., мог ночью прийти и проверить любой цех. Бывали случаи, когда его не узнавали, принимали за незнакомца. А если в цехе незнакомый, да еще ночью, ты обязан доложить об этом мастеру. Были даже спецдежурные, которые в перерывах проверяли — не ходит ли кто чужой по корпусу.

Наше поколение, кстати, внесло свою лепту в «рассекречивание». На заводе даже название металлов нельзя было произносить вслух. Цирконий обозначался как М-20, уран — М-… А мы-то в институтах называли все своими именами и на заводе по привычке вели себя так же, чем доводили работниц старшего поколения чуть ли не до инфаркта. Слово «уран» для них было чем-то запредельным.

Однажды меня поймали на телефонном разговоре. Связь у нас тоже была своя, телефоны с выходом в город по пальцам можно было пересчитать, а уж тем более с выходом на межгород. Как-то мне позвонили из ленинградского НИИ: мол, узнали, что вы занимаетесь цирконием, нельзя ли приехать. Я ответил: «Пожалуйста, оформляйтесь, как положено, приезжайте. Все покажем, расскажем».

На следующий день меня вызвали к режимникам, включают запись. «Ты говорил?». — «Я». — «А кто ты такой? Какое ты имеешь право приглашать, да еще обещать все показать и рассказать?». Я объяснил, что это просто общие фразы вежливости, фактически-то я ничего не рассказал. Обошлось.

Авторитет руководителей цехов был непререкаемым. Станислав Васильевич Головин — начальник ЦНИЛ, Юрий Алексеевич Пальчиков — начальник центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) были кандидатами наук, очень грамотными людьми. Их роль на заводе была очень высокой. Когда они высказывали свою точку зрения, то с ней уже никто не спорил.

Если специалист шел на повышение, неукоснительное правило было — не препятствовать росту.

К сожалению, сейчас все это выхолащивается. Сегодня мастер в цехе должен сделать такой-то стакан и не думать, почему он такой. А у нас раньше другая система была. Мастер тоже отвечал за проведение опытных работ по текущей технологии и за внедрение новой технологии.

В то время очень большое внимание уделяли и рационализации, и улучшению технологии. Совет молодых специалистов, составляя свой заводской план работы, обязательно включал туда такие мероприятия. В этом были заинтересованы и начальники цехов. И когда в такую атмосферу попадает молодой специалист, он в ней растет. И потом сам, когда к нему приходят молодые специалисты, продолжает традиции.

Тогда же мы стали проводить научно-технические конференции. Для поднятия авторитета МС это было важно — чтобы тебя знали не только на уровне цеха, но и всего завода. Доклады, как правило, были совместными — цех 7 и 80, например. Если небольшие цеховые разработки — докладывали производственники. Естественно, руководство видело, как проявляют себя молодые специалисты.

Еще у нас было очень хорошее начинание — мы писали исследовательские работы и обязательно должны были подать отчет. Не рекомендации или сообщение на двух страничках, а полноценный отчет, который защищался на техсовете завода. И защищал его не начальник цеха, а сам молодой специалист. Бывало, что начальники цехов начинают тебя «чехвостить» — стоишь, краснеешь, доказываешь, что все правильно рассчитал. Если не получилось — иди дорабатывай. Перед тем, как что-то внедрить, техсовет принимал решение. И закупщики уже знали, что надо купить, конструктора были в курсе, что и как надо усовершенствовать. Это тоже помогало молодежи заработать авторитет.

Я никогда не проявлял особого рвения выбиться в начальники, мне просто предлагали ту или иную должность. Однажды «вытащили» в партком. Тогда директором был В. Н. Рождественский. Он пригласил меня и сообщил, что руководство планирует на следующих выборах ввести меня в состав парткома, а через год сделать секретарем. «У тебя большой опыт организаторской работы, тебя все знают, и ты хорошо знаешь производство».

В связи с выборами мне пришлось уволиться с завода: мы числились в штатах горкома партии. Но директор пообещал, что меня примут обратно, если не захочу делать партийную карьеру. И действительно, когда КПСС развалилась, Рождественский всех, кто захотел, устроил обратно на завод. Авторитет у Владимира Николаевича был безоговорочным. Это был очень компанейский человек, но в то же время профессионал своего дела: производство понимал и знал досконально.

Очень интересной личностью был Николай Федорович Копылов — начальник цеха № 6. Надо сказать, что до проходной это был один человек, а на производстве — абсолютно другой. Он очень любил пошутить. Красные помидоры в мае в Глазове были жутким дефицитом. Но у больших начальников была возможность привозить их из Москвы. И вот Николай Федорович весной привозил их и ночью привязывал в своей теплице. Люди утром шли на работу и диву давались — у них еще только-только рассада проклевывалась, а у Копыловых уже висели созревшие помидоры.