Семейное дело

Судьба связала нашу молодую семью с Министерством среднего машиностроения еще до получения нами дипломов о высшем образовании.

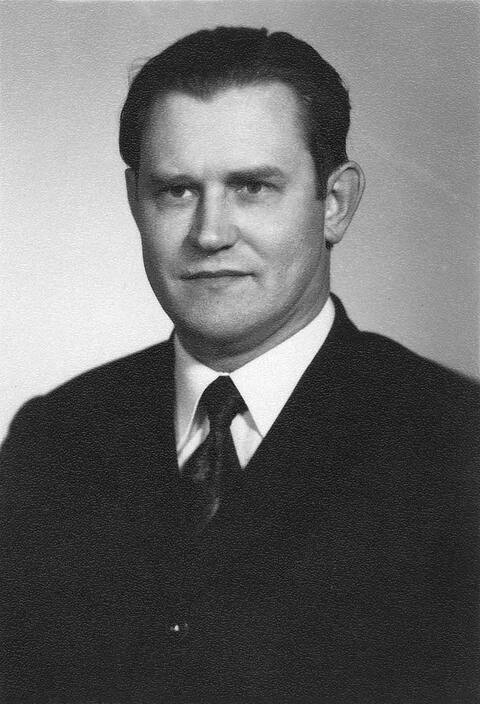

Мы с мужем Михаилом учились в Московском энергетическом институте на теплоэнергетическом факультете. Я — на кафедре «Подготовка воды и топлива для тепловых и атомных станций», он специализировался на паровых и газовых турбинах.

Как водится, перед защитой дипломов должно было состояться распределение. И в этот момент, в январе 1960 года, мы получили заказное письмо. На конверте: Москва. Центр. П/я 590. В письме сообщалось, что нас просят прибыть в отдел молодых специалистов для переговоров о работе, предварительно позвонив по телефону В-3-00-13.

Тогда мы еще не знали, что за номером почтового ящика 590 скрывается Министерство среднего машиностроения. Позвонили по указанному номеру. Нас пригласили на Большую Ордынку, разъяснили, как пройти. Встретили нас доброжелательно. «Вы заканчиваете институт, — сказали нам. — Предлагаем работу в Дубне, Обнинске, Навои и Красноярске. Поскольку вы молодая семья, вас, конечно же, интересует вопрос жилья».

Мне подумалось: в Навои — жарко, в Обнинске и Дубне квартиры придется ждать долго. Больше всего подходила Сибирь, о которой мы знали немало из рассказов родителей мужа — они путешествовали в тех местах и даже какое-то время жили около Томска. Мы согласились на Красноярск.

Никто другой с нашего курса подобного приглашения не получил. Мы долго не могли понять, почему выбрали именно нас, выходцев из простых семей. Позже догадались, что свою роль сыграли анкетные данные, которые мы предоставили при поступлении в институт: мой брат работал в Челябинске-40, сестра — в закрытой проектной организации в Москве. В то время я еще не знала, что такое Челябинск-40 и чем конкретно занимается моя сестра. Однако факт, что мои родственники работали в системе Средмаша, имел огромное значение.

Кстати, в то время мы даже не догадывались, что добавление цифр к тому или иному городу что-то может означать. Однажды я отправила поздравление брату в Челябинск, не указав «40», и оно вернулось с припиской «адресат по указанному адресу не проживает». А когда написала «Челябинск-40», дошло.

В феврале 1960 года мы защитились и 1 апреля должны были прибыть на работу. Как люди дисциплинированные, мы сели в поезд и приехали к назначенному времени. Сначала прибыли в большой Красноярск. Здесь нас поселили в гостиницу, где мы ждали оформления, чтобы попасть в закрытый город. Кроме того, через Енисей еще не было моста, переправлялись на пароме, который ходил не каждый день.

Ждали в гостинице. Соседки по комнате заинтересовались, кто я, зачем приехала. В разговоре я обмолвилась, что мой брат работает в Челябинске-40. «А как его зовут?» — «Покровский Валентин Сергеевич». — «Да что вы, это же мой сосед в Красноярске-26!» — воскликнула одна из женщин. Так я узнала, что брат после взрыва на «Маяке» перевелся в Красноярск-26. Тогда многие уехали из Челябинска-40, беспокоясь за судьбу своих детей.

В Красноярске-26 нас поселили в общежитии: мужа — на мужской этаж, меня — на женский. И мы приступили к работе на Горно-химическом комбинате.

Михаила Владимировича приняли на подземную атомную ТЭЦ начальником смены насосного цеха. А я чуть было не попала в отдел снабжения, хотя ехала с мыслью, что буду химиком. Помог случай: во время разговора с начальником отдела кадров комбината позвонил начальник ТЭЦ: «К вам должна подойти Шавлова. Отправляйте ее сразу ко мне, нам позарез нужен химик». «Кадры» начали было возражать, что, мол, не хватает специалистов, но тем не менее я все-таки оказалась на ТЭЦ, где все еще было только в стадии монтажа. Приняли меня на должность начальника смены химического цеха.

Рабочий день у нас был шестичасовой. На работу доставляли на электричке, которая въезжала прямо в шахту. Под землей были столовая, медсанчасть — в общем, целый подземный городок с искусственным освещением и искусственной вентиляцией.

Вскоре нам с мужем дали собственное жилье. Мы приступили к работе 4 апреля 1960 года, а в мае нам уже предложили двухкомнатную квартиру на ул. Ленина, дом 40. Напротив был магазин, который за архитектуру называли «аквариумом», и тут же — проектный институт, филиал ВНИПИЭТа.

Немного позже, когда у нас появилось двое маленьких детей и с нами жила моя мать, мужа вызвали к руководству комбината. Валентин Павлович Муравьев (он тогда был директором горно-металлургического завода, входящего в состав ГХК) сказал: «Вы у нас единственная семья, проживающая в двухкомнатной квартире впятером». «Нас все устраивает», — ответил Михаил Владимирович. Но директор настоял: «Вот вам три адреса четырехкомнатных квартир, идите, смотрите и выбирайте». Так мы оказались в новой квартире на ул. Свердлова, 24. Выбрали квартиру без балкона: морозы в Сибири под 40 градусов, а у нас маленькие дети.

Когда я вышла из декретного отпуска (он длился всего три месяца), оказалось, что без моего согласия и заявления меня перевели на должность начальника химической лаборатории. Но мы были так воспитаны: надо — значит, надо.

Через отдел кадров я начала набирать персонал. Среди сотрудников было много челябинцев, уже имевших опыт работы с открытыми источниками. Организовала техническую учебу, курировала вопросы оборудования лаборатории. В итоге подразделение начало работать.

Отношения между сотрудниками были уважительными. В первую очередь ценился опыт людей, их желание добросовестно выполнять свои обязанности.

Кстати, это сыграло свою роль в том, что впоследствии мы с мужем оказались на Ленинградской АЭС. А случилось это так. В конце 60-х годов В. П. Муравьев был переведен с ГХК директором на строящуюся ЛАЭС. Он стал агитировать нас с мужем переехать в Сосновый Бор: встречал Шавлова в Главке во время командировок, назначал встречи на вокзале во время пребывания в Москве. Словом, уговорил, и мы сдались, — тем более что в это время уже начали задумываться над тем, куда после школы пойдут учиться наши дети: в Красноярске в то время было всего два-три института.

После того, как мы дали согласие на переезд под Ленинград, на нас пришел вызов с ЛАЭС. Но об этом мы узнали позднее, когда Муравьев прислал повторную телеграмму уже на домашний адрес: от нас требовалось дать окончательный ответ, а ЛАЭС, со своей стороны, гарантировала нам подъемные и обеспечение жильем. Как оказалось, нас не хотели отпускать с комбината, поэтому руководство сообщило на ЛАЭС, что мы якобы отказываемся. И тогда муж подал заявление на увольнение по собственному желанию.

Об этом стало известно директору комбината — им в то время был уже Александр Григорьевич Мешков. Его секретарь, не найдя Михаила Владимировича, позвонила мне, сообщив, что нас ждет директор.

Мешков спросил: «Что вас не устраивает? У вас есть квартира, гараж, машина, сад. Как работников мы вас очень ценим. Почему вы хотите уехать под Ленинград? Там и климат другой, и зарплата ниже». У мужа к тому времени была уже почти готова диссертация, оставалось только оформить документы. Даже кабинет отдельный для этого пообещали, потому что он очень много занимался схемами, технологиями, расчетами. Но мы уже приняли окончательное решение, и нам дали перевод.

Провожали нас очень тепло, отблагодарив хорошими подарками. Муж поехал на машине, меня же в аэропорт отвез сам начальник ТЭЦ.

Михаил Владимирович добирался до Соснового Бора восемь дней. В Барабинских степях попал в дождь, дороги стали непроходимыми. С дороги он посылал мне телеграммы: «Еду без колеса», «Еду без второго колеса». Где-то их тащили трактором, где-то колесо от другой техники поставили.

На ЛАЭС нас уже ждали. Цехов тогда еще не было, но работало технологическое бюро, которое возглавлял Юрий Афанасьевич Здор. Туда нас и приняли инженерами. ЛАЭС в то время арендовала четыре комнаты на четвертом этаже здания СУС на ул. Ленинградской. Мы работали в помещении, выделенном из перегороженного холла: В. Шмелев, И. Секач, А. Малоушкин. В другой комнате находились Ю. А. Здор и О. В. Карпов. Еще с нами работал Л. Иконников. Кабинет В. П. Муравьева и заместителя директора по капстроительству И. Г. Солдатова находился в торце здания.

Нам сразу же дали однокомнатную квартиру, а чуть позднее, в том же году, предоставили трехкомнатную квартиру в только что построенном доме на улице Ленинградской, где мы живем и сегодня.

На строящуюся ЛАЭС прибыло много опытных специалистов с других предприятий Минсредмаша, — в основном, из Красноярска и Томска.

Для своего «муравейника» — так мы тогда называли наш коллектив — Муравьев набирал профессионалов.

Когда 1 июня 1969 года приехал Михаил Владимирович Шавлов, директор сказал ему с долей шутки: «У нас «химия» на нуле, а поскольку жена у тебя химик, ты будешь начальником химического цеха». В общем, через пять дней мой муж в должности руководителя этого подразделения был уже отправлен в командировку в г. Свердловск, где НИИхиммаш делал спецпроекты для атомной станции. Ему предстояло их согласовать, но вместо согласования пришлось перекраивать всю технологическую схему, поскольку «химия» для ЛАЭС оказалась специфической, не такой, как для тепловой станции.

Начинать приходилось с нуля. На оборудование поставили А. Ф. Малоушкина, потом приняли Г. М. Лемберга, через год — выпускника с моей же кафедры (только между нами была разница в 10 лет) Б. В. Ключникова. Потихоньку набирали и другие кадры.

В один из визитов А. Г. Мешкова на ЛАЭС (к тому времени Александр Григорьевич уже работал в Главке) Муравьев обратился к нему: «Мне бы еще начальника ПТО найти». Мешков: «Зачем искать, у тебя уже есть готовый — Шавлов».

После того как Михаила Владимировича назначили начальником ПТО, директор вызвал меня к себе в кабинет: «Будешь начальником химцеха». «Почему я?! Столько мужчин вокруг!». У директора в руках был спичечный коробок — курил он беспрестанно, и этим коробком он как стукнет по столу: «Будешь, сегодня же подпишу приказ!».

Делать нечего, я приступила к исполнению обязанностей начальника ХЦ. И тут мы с мужем вспомнили о К. Д. Рогове, работавшем на объекте водоснабжения ГХК в Красноярске-26. Написали ему письмо, он побывал у нас, посмотрел, что ему предлагают, и согласился возглавить химцех. А перед этим приехал Юрий Федорович Баронкин. Он работал в НИИАР в Димитровграде, а на ЛАЭС стал замом Рогова. Я же перешла на должность начальника химической, позднее радиохимической лаборатории и занималась ее организацией и оснащением.

Ко мне относились доверительно, дали чековую книжку, с которой я ездила в Ленинграде по предприятиям, магазинам химреактивов, базам и аптечным складам в поисках нужного оборудования и лабораторной посуды. В Ломоносове даже вскрыли для нас резервную базу Морфлота. Завела дружбу с заводом стеклоизделий «Дружная горка» в Ленинградской области.

Начала набирать персонал. Готовых лаборантов не было, поэтому мы принимали и фармацевтов, и учителей, и медсестер, организовав для них учебу. В дальнейшем старались брать на работу членов семей своих сотрудников, исходя из того, что если мы им не поможем — кто еще это сделает. В городе в то время существовали проблемы трудоустройства, других крупных предприятий не было. Однажды мы приняли в лабораторию сразу 10 выпускников школ. Примечательно, что почти все они закрепились на этой работе и отсюда потом выходили на пенсию.

Дел было много. Раньше девяти часов вечера домой я не приходила. Иногда на автобусной остановке меня спрашивали: «Татьяна Сергеевна, куда едете?». Я отвечала так: «У меня лаборатория в 11 зданиях, под какой ногой горит, туда и еду». Персонал был в основном женский, коллектив очень хороший. Я гордилась им и высоко его ценила. Старалась идти навстречу людям, они тоже шли ко мне с советом и называли меня «мать наша». Мы были настолько дружны с теми, с кем довелось работать не один год, что, невзирая на должности и подчинение, обращались друг к другу по имени и на «ты». Но если разговор шел в коллективе, то, конечно, обращение было официальным, уважительным, по имени-отчеству. В те годы считались престижными прежде всего знания и умения, а также то, что человеку можно доверить любую работу.

Дисциплина в моей лаборатории была отличной. Если кого-то в смене нужно было заменить, другой всегда охотно оставался за отсутствовавшего специалиста. Не помню ни одного нарушения, хотя требования на станции были очень жесткими. Несмотря на то, что часто приходилось задерживаться на работе, утром сотрудники всегда приезжали вовремя, без опозданий.

Планерки руководства были еженедельными. Каждый понедельник начальник цеха К. Д. Рогов бывал на директорских оперативках, а в 14.00 собирал руководителей цеха. На другой день я приглашала свой инженерный состав, и мы обсуждали, как отработала станция и лаборатория предыдущую неделю, какие задачи предстоит решить в ближайшее время. Кроме того, регулярно проводились политинформации, на которые приглашались все, кто не занят на работе, у кого закончилась смена. Тема — задачи партии и правительства. Иногда они были связаны с атомной станцией, когда речь шла о выработке электроэнергии или завершении какого-то этапа работы к очередному съезду партии. Это, кстати, было хорошим видом общения между сотрудниками, рабочие места которых были разбросаны по всей станционной территории.

В те годы существовало движение, называемое социалистическим соревнованием. В соревновании наша лаборатория почти никогда не уступала механикам цеха. За призовые места нам давали премии. Делалось это следующим образом: собирались профорг, старший инженер и я как руководитель. Старались никого не обидеть. В этом месяце у одного успехи, в следующем — у другого. Естественно, я не могла позволить выписать премию себе, и вдруг однажды вижу в квитке: «премия 100 рублей». Звоню профоргу лаборатории Марии Ермолаевне, спрашиваю — почему у меня стоит премия? А она в ответ: ну, вы же начальник и никогда ее не получали, вам тоже полагается, так делают во всех цехах. В общем, один раз я по соцсоревнованию получила все-таки 100 рублей.

Очень сложно было распределять награды. К примеру, дают медаль и к ней разъяснение: спортсменке, комсомолке и т. д. По одним параметрам один человек подходит, а по другим — другой.

Люди были активными в общественной жизни. Наш коллектив принимал участие в любых станционных и городских мероприятиях: ходили, к примеру, на праздничные демонстрации, на вечера. Любили всем коллективом устраивать выезды: в ресторан в Ленинград, в баню в Эстонию, на природу на берег реки Систы. Каждый год устраивали конкурсы на лучшего лаборанта. Все было по-настоящему: готовили билеты, выбирали оценочную комиссию, рисовали разные плакаты. А после подведения итогов — обязательное чаепитие (в чистой зоне, конечно).

На станции работало общество книголюбов, которое организовывало творческие встречи со знаменитыми писателями. В то время существовало также содружество предприятий и творческих коллективов, поэтому довольно часто на Ленинградскую АЭС приезжали известные люди — Э. Пьеха, В. Толкунова, Н. Марусин и многие другие артисты.

Как-то встречали балерину Кировского театра Ирину Колпакову: как и положено, одели ее в лаэсовский костюм, организовали экскурсию по станции, показали ей все, что можно. Она, в свою очередь, пригласила нас на спектакль. Профсоюз выделил нам транспорт. Вместе с нами в этом же автобусе поехали директор станции В. П. Муравьев и председатель профкома Г. К. Тычкин. В театре для нас была выделена отдельная ложа, а после спектакля за кулисами мы вручили подарок уважаемой нами балерине.

Вот такой была наша трудовая биография в системе Министерства среднего машиностроения, традиции которого до сих пор ценятся в атомной отрасли.