Я – конструктор

В 1958 году, после окончания Горьковского политехнического института, я был направлен на завод №3 (названия «Авангард» еще не было) в отдел главного технолога.

В первый день своей работы в должности конструктора я ничего конструкторского не делал. Сначала знакомился с моими новыми коллегами, потом изучал нормативы и стандарты, которыми должен пользоваться конструктор в своей работе. В конце дня ко мне подошел М. Я. Паркин, старший инженер-конструктор КБ ОГТ:

— Вы вообще-то как-нибудь представляете себе конструкторскую работу?

Я поспешил похвастаться:

— А как же! Я на конструкторской практике на автозаводе выполнял настоящие производственные задания, самостоятельно спроектировал два приспособления и даже деньги за это получил.

Михаил Яковлевич как-то неопределенно хмыкнул, усмехнулся одним уголком губ и сказал:

— Ну, если имеется такой опыт, то нечего время терять, получайте конкретное задание.

Он подал мне бумажку размером в половину писчего листа. Это была заявка на проектирование, в которой стояло одно слово: «пресс-форма» — а далее цифры и буквы, обозначавшие индекс детали, для которой нужна эта самая пресс-форма.

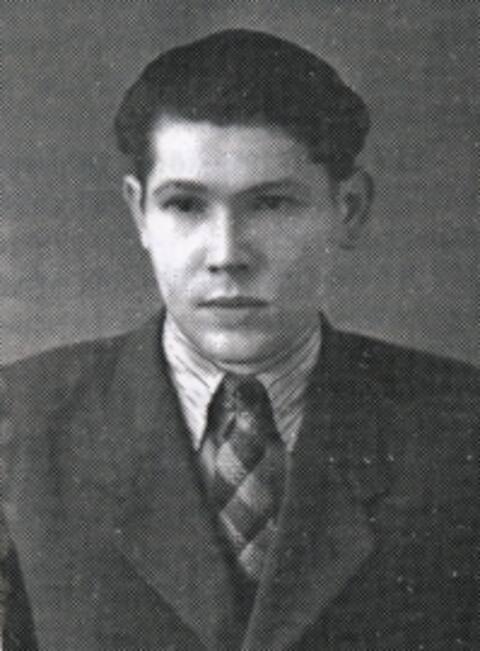

Тут я сел и задумался. Дело в том, что я вообще не знал, что такое пресс-форма (даже слово это впервые услышал). Но сознаться в этом после своей похвальбы «опытом» мне было стыдно. Как всегда, выручил добрый человек. Подошел ко мне симпатичный, черноволосый, худощавый, среднего роста парень Коля Тузов, взял мою заявку и говорит:

— Ну что? Не знаешь, что такое пресс-форма?

— А как ты догадался?

— Да я сам ровно год назад точно так же «сел», а теперь вот только и делаю, что пресс-формы да штампы проектирую.

Коля буквально в пять минут объяснил мне, что такое пресс-форма, потом дал справочник и со словами: «Подробнее — здесь. Сам разберешься» — ушел на свое рабочее место.

На следующий день вышел из отпуска Александр Александрович Бубнов, и М. Я. Паркин сдал ему свои полномочия.

К вечеру в помещение КБ вошел какой-то мужчина лет пятидесяти в сером плаще, зеленой шляпе и с угрюмым выражением лица. Не снимая шляпы и ни с кем не здороваясь, он сразу обратился к А. А. Бубнову с вопросом:

— Кто пресс-форму делает?

Александр Александрович подвел незнакомца ко мне. На чертеже у меня был готов общий вид. Посетитель, не взглянув на меня, минуты две-три смотрел на чертеж, потом, ни к кому конкретно не обращаясь, буркнул:

— Чтоб завтра была готова.

И не прощаясь вышел.

Когда за ним закрылась дверь, я громко спросил:

— Это что за хмырь в шляпе?

Ответом был бурный взрыв хохота, а Бубнов, как-то забавно выставив руку и растопырив пальцы, очень серьезным тоном сказал:

— Это не хмырь, это главный инженер завода Владимир Владимирович Касютыч.

Указание главного инженера нужно выполнять, и я остался после работы, домой уехал часов около десяти вечера. На следующий день остался опять, со мной было еще человека два-три со срочными заданиями. С нами сидел А. А. Бубнов, который должен был принять и проверить наши работы. После того как я положил чертежи на стол начальника, у меня внезапно всплыла перед глазами страница справочника, где в таблице стояла большая буква «Р», означавшая, что допуски приведены для радиуса; а я в своих чертежах везде ставил их на диаметр. Ошибка! Я забрал чертежи обратно, объяснив ситуацию. Когда я вернул исправленные чертежи, А. А. Бубнов сдержанно похвалил меня:

— Это хорошо, что сам обнаружил ошибку. А то в спешке она могла и до цеха дойти.

Как-то мне пришлось спроектировать простенькое приспособление, представлявшее собой самый обычный угловой кронштейн для установки узла при испытаниях на центрифуге. Но простеньким было только приспособление, а узелок был очень ответственным: розетка с детонатором.

После изготовления приспособления меня пригласили на испытание узла. Присутствовали, кроме меня, начальник цеха Орленко, начальник военно-сборочной бригады полковник Косов и цеховой технолог. Управлял механизмами, как водится, лаборант.

Центрифуга была расположена в так называемом каземате. Установили приспособление, закрепили узел, все вышли наверх, лаборант запер дверь и нажал кнопку на пульте управления. Послышался равномерный гул: центрифуга закрутилась. Вдруг резкий удар, похожий на взрыв. Лаборант давит на «стоп», все затихло, но никто вниз не идет, все смотрят друг на друга. Полковник Косов спрашивает:

— Кто проектировал приспособление?

Отвечаю:

— Я проектировал...

— Вот и лезь туда.

Лаборант опустился к двери, отпер ее, но открывать не стал, вернулся. Я пошел вниз. Сначала приоткрыл дверь, заглянул внутрь. Центрифуга стоит, вроде цела, в воздухе — пыль розового цвета. Я подумал: «Пыль кирпичная», стал осматривать стены. В одном месте на уровне штанг центрифуги в стене радиусная выбоина, -естественно, обнажился кирпич. Перевел глаза вниз: на полу валяется искореженное приспособление, но розетка с детонатором — в нем: ничего не разбилось, розетка и детонатор целы. Я поднялся наверх и объяснил ситуацию.

Была создана комиссия, которая пришла к выводу о невиновности в случившемся и конструктора оснастки, и технолога (слава богу, причина была в другом). Однако, работая в этой комиссии, я понял одну очень важную вещь: при разборе подобных ситуаций самым удобным «козлом отпущения» является как раз технологическая оснастка, то есть конструктор: на него просто все свалить, но очень не просто доказать обратное. Поэтому в дальнейшей работе я всегда это имел в виду и старался свои конструкции делать так, чтобы в случае неприятностей максимально исключить всякие подозрения на конструктора и его творение.

Прошло месяца три моей работы конструктором, как вдруг Сергей Ильич Ходакевич снимает меня с конструкторской работы и ставит на комплектацию и подшивку чертежей. Сначала эта ситуация меня настолько возмутила, что я написал заявление на увольнение. Сергей Ильич мне объяснил:

— Во-первых, то, что ты делаешь — не просто комплектация и подшивка: это крайне ответственное задание. Больше пока сказать не могу.

Ну что ж, делать нечего, стал я комплектовать и подшивать чертежи на оснастку. Через несколько дней после начала этой работы я обратил внимание на то, что какой-то незнакомый мне человек — лет пятидесяти, среднего роста, полноватый — бегает от группы к группе комплектовщиков документации и что-то очень горячо им говорит. Я спросил:

— Кто это такой?

Мне ответили:

— Это наш главный конструктор Николай Георгиевич Маслов.

Дошла очередь и до меня. Он взял меня в буквальном смысле «за грудки» и, потряхивая, начал возбужденно говорить:

— Что ты делаешь? Разве можно это делать? Какому идиоту это пришло в голову?! Тут не спешить надо, а как можно дольше тянуть время! Дураки!

Я совершенно не понял смысла его слов; уяснил лишь то, что они относятся не ко мне. Поэтому, стараясь говорить как можно спокойнее, ответил:

— Николай Георгиевич, то, что я делаю, зависит не от меня. Я — рядовой исполнитель: мне дали задание, я его выполняю.

Он махнул рукой:

— Да ты, конечно, прав; ты здесь ни при чем. Ах, дураки, дураки!

И побежал дальше.

Через несколько дней мы получили новое задание: комплектование документации прекратить. Со вздохом облегчения мы вернулись к своим занятиям: технологи — разрабатывать техпроцессы, конструкторы — проектировать технологическую оснастку. Точно так же, как нам за несколько дней до этого никто не объяснял, для чего нужно так срочно комплектовать документацию, сейчас никто не назвал причин столь резкого прекращения работы. Но в курилке по секрету шептали, что хотели передавать документацию на изготовление ядерных боеприпасов китайцам, да вовремя нашлась умная голова, которая сумела этот процесс остановить.

2. История одного изобретения

Мне довелось принимать активное участие в работах по механизации и автоматизации технологических процессов, пик которых пришелся на период с 1964 по 1974 годы.

В одном ответственном узле был рабочий элемент — так называемый «мостик», представляющий собой проволочную перемычку длиной менее 1мм и диаметром несколько сотых долей миллиметра. Поскольку к качеству приварки мостика предъявлялись высокие требования, а их количество требовалось большое, то у нас появилась идея автоматизировать этот процесс, т.е. создать автомат (или полуавтомат) для приварки мостиков.

Когда слухи о замыслах инженеров с завода «Авангард» дошли до Ю. Б. Харитона, он не поверил в такую возможность и якобы высказал мысль, что автоматизация здесь не получится, а нужно набирать «левшей» — высококвалифицированных умельцев: пусть вручную выполняют операцию приварки мостика. Ясно, что мнение Харитона оказывало определенное действие на руководство завода. Но, к счастью, нас поддержал первый заместитель ВНИИЭФ Д. А. Фишман, а также руководство и специалисты технологического отделения ВНИИЭФ. С нашей стороны, т.е. от руководства завода, нас безоговорочно поддержал главный технолог Василий Федорович Харлашин.

Вот в такой непростой обстановке мы приступили к разработке автомата. Начали вдвоем с Ю. А. Масаловым, потом подключились инженеры-конструкторы Ю. С. Волков и В. П. Дуньков.

Первая трудность, с которой мы столкнулись после завершения разработки чертежей, — это практическая невозможность изготовления автомата в инструментальном цехе завода. Конструкция была очень сложной и требовала, по мере опробования, много доработок, изменений, нового изготовления отдельных деталей и т.п. Цех так работать не привык, его система — это "заявка с чертежами — изготовление — сдача ОТК", и все. В крайнем случае, допускались отдельные мелкие доработки в ходе изготовления.

Мы решили всю отработку конструкции в металле проводить своими руками. С большими трудностями «выбили» для себя небольшую комнатку под лестницей в заводоуправлении. Привезли туда списанное оборудование: токарный и настольно-сверлильный станки, слесарный верстак с тисками и инструментом; рабочее место электромонтажника. Создание такой нелегальной мастерской не понравилось главному инженеру В. В. Касютычу. Он пытался запретить нам работать на станках и с электроинструментом на основании того, что мы не имеем рабочих разрядов. Пришлось сдавать на разряды.

Наконец мы начали работать в нашей мастерской. Механическая часть шла успешно, а вот с электрической схемой пошли какие-то непонятные явления. В ходе отработки разрядного импульса, в первую очередь определявшего качество сварки, обнаружили сильную нестабильность. Я стал изучать литературу по импульсной контактной сварке и нашел ошибку на целый порядок в инструкции, данной нам разработчиками. Посоветовался с Ю. А. Масаловым, и мы сообщили об этом разработчикам, — не начальству, а непосредственным исполнителям. Они сразу признали ошибку, провели соответствующие исправления, и все встало на свои места.

Этой работе, по-видимому, «наверху» придавалось большое значение. С самого начала процесса отработки качества сварки (т.е. электросхемы) к нам в мастерскую пришел инженер военной приемки капитан В. В. Юшкин. Он представился нам, затем молча сел в стороне на стул и стал наблюдать за тем, что мы делаем. Нам он вопросов никаких не задавал, у нас к нему вопросов тоже не было. Его молчаливое присутствие продолжалось много дней до тех пор, пока у нас не были решены все вопросы по отработке сварочного импульса. После этого он стал появляться лишь изредка.

В один из дней в нашу мастерскую под лестницей пришла странная делегация: директор завода М. А. Григорьев, главный инженер В. В. Касютыч, главный технолог В. Ф. Харлашин. Все они усердно опекали какого-то рослого человека в черной шинели с погонами контр-адмирала. Директор ему что-то объяснял, я слышал обрывки фраз:

— Да, да... вот здесь они работают... Сами, сами... Кажется, получилось...

В. Ф. Харлашин вставлял изредка:

— Будем делать опытную партию... для отстрела... у себя на заводе...

Далее его опять перебивал директор, полушепотом что-то говоря адмиралу. Главный инженер молчал и все время с каким-то недовольным видом поглядывал в сторону. Мы, все четверо исполнителей во главе с начальником КБ А. А. Бубновым, стояли рядом в сторонке и ни во что не вмешивались. Выслушав объяснение нашего начальства, адмирал добрым голосом спросил:

— Где ребята?

Директор с широкой улыбкой повернул голову в нашу сторону. Вот тут-то адмирал нас и заметил. Пройдя вдоль нашей импровизированной «шеренги», он каждому пожал руку, приговаривая:

— Молодцы, молодцы...

И резко пошел на выход, только мелькнули развевающиеся полы черной шинели. За ним почти бегом последовало все наше начальство. В. Ф. Харлашин, проводив гостя за дверь, вернулся к нам. Характерным, хрипловатым от постоянного курения голосом, как-то таинственно ссутулившись, он сказал:

— Вы хоть знаете, кто это был? Начальник Главка адмирал Алферов!