Золотой век ученых

У меня с евреями сложные были отношения. Мой старший брат Леонид окончил физкультурный техникум и работал в Витебске инструктором физкультуры. Однажды он организовал лыжный пробег в честь 10-летия советской власти. Пошли они из Витебска в Минск на лыжах. Остановились на ночевку в каком-то еврейском местечке, местный руководитель их спрашивает: «Куда вас на ночь пристроить?». И брат отвечает: «Ну, если есть такая возможность, в какую-нибудь русскую семью, пожалуйста…». Культурно так. Местный руководитель, однако, сильно обиделся и написал в газету: вот, мол, какие еще встречаются отдельные несознательные товарищи — свои посконные национальные рубахи им ближе к телу, нежели идеи классовой солидарности. Тогда очень любили строчить подобные кляузы в газеты. Кончилось тем, что брата арестовали и посадили в тюрьму. И он целый год отсидел в минской тюрьме за антисемитизм.

Я в то время учился в минском университете и, конечно, сильно переживал за брата. Про отца с матерью и говорить нечего. А тут, такое дело, начал я ухаживать за девушкой Любой, она мне еще со школьных лет приглянулась. На четвертом курсе решили пожениться. И мне очень сложно было признаться родителям, что девушку мою зовут Любовь Моисеевна. Мама вообще ко всем девушкам, которыми я увлекался, относилась с предубеждением, а тут тем более. Но, в общем, все обошлось, Люба произвела хорошее впечатление, в особенности на отца, и мы поженились.

А потом началась война. Люба решила сама пойти в гетто, чтобы не навлекать беду на моих родителей (поскольку всем евреям было приказано явиться в гетто, а за укрывательство евреев полагалось наказание — расстрел), но отец не пустил. Наша квартирная хозяйка, католичка, так привязалась к ней, что хотела научить ее католическим молитвам, чтобы Любу принимали за польку. Потом отец отвез ее к своей сестре в Барановичи, где Любу не знали, но сестре честно по секрету признался, что она еврейка. И тетушка приняла Любу, хотя рисковала всей семьей.

Такие вот непростые отношения.

Когда приехали в Арзамас, встал вопрос, куда Любе пойти работать. Ей предложили работу в группе, где делали полониево-бериллиевые источники; это яд считается, и ее определили туда. Почему? Не знаю. Цукерман понимал, что это очень вредная работа. Люба сделала четыре источника для первой бомбы, и она была первой, кто заболел на объекте лучевой болезнью. Ее увезли в Москву, и она там умирала. Никто не говорил, что это облучение, из-за режима секретности. Но она выжила, а все остальные, с кем она работала, — умерли.

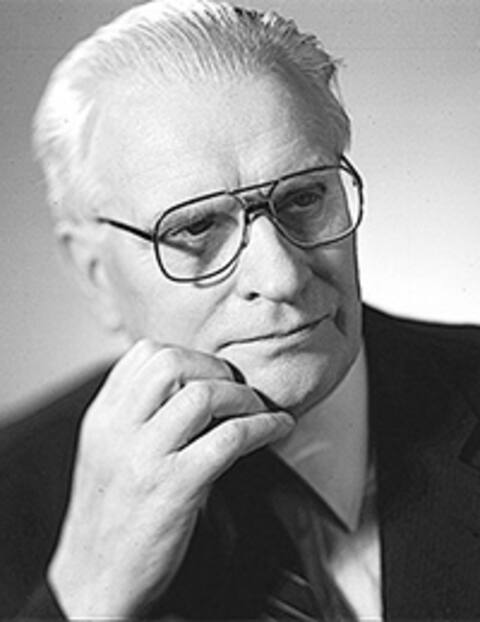

Люба прожила 82 года. Она не была алчной, не стремилась к богатству. Жили мы неплохо, много занимались спортом, путешествовали. Люба очень любила охоту, а я там был такой вспомогательный элемент: она стреляла, причем хорошо стреляла, а я должен был лезть в воду и вытаскивать дичь. Холодина страшная, но деваться-то некуда, приходилось преодолевать себя. В ней было много житейской мудрости, она понимала, как и что нужно в этой жизни. Меня держала в руках. Да и теперь приглядывает. Вот отсюда — с портрета.

Во время войны я был партизаном, участвовал в диверсиях на железной дороге. Мы закладывали специальные взрывчатые вещества с накольными детонаторами. Не электродетонаторами, а накольными: просто при нажатии взрывается. И чувство опасности у меня всегда было обостренное. Потому что, как говорится, взрывник ошибается только один раз. А у Цукермана мы взрывали чуть ли не каждый день. И поэтому чувство страха постепенно уходило. Я понимал, что нужно быть предельно осторожным, потому что электродетонаторы очень опасны. Понял, что мы окружены опасностью. Поэтому первое, что я сказал Цукерману: электродетонатор надо делать безопасным, без инициирующих взрывчатых веществ. Цукерман тоже не все понимал. У меня чувство опасности было очень обостренное.

В результате сложились доверительные профессиональные отношения и с Цукерманом, и с Альтшулером. Цукерман занимался исследованием явления взрыва при помощи коротких импульсов рентгена. А я этот вопрос как-то очень хорошо ощущал. Поэтому у нас были весьма плодотворные беседы. В человеческом плане им, вероятно, импонировало то, что я во время войны партизанил. В научной среде это было экзотикой.

Именно Цукерман рекомендовал меня для поездки в Саров. Потом я узнал, что было постановление, запрещающее привлекать к работам в атомной отрасли людей, которые во время войны находились на оккупированной территории. Тогда я этого не знал. Оказывается, Зернов Павел Михайлович, который был начальником КБ-11 в Арзамасе, а потом заместителем министра Средмаша, отстоял меня. Но мне этого не сказали.

У Зернова были прекрасные отношения с Харитоном и Зельдовичем. Он умел общаться с учеными. Потому что он сам был кандидатом наук, много переживал, был прекрасным организатором. И чем-то я ему приглянулся.

Про Харитона я думал, что это такой могучий, бородатый, мужицкого склада деятель. И вот однажды подходит невысокий щуплый человек в безрукавке и аккуратно заштопанной рубашке (это осень 1947-го года, тогда мы все бедные были) и начинает очень подробно расспрашивать, над чем я работаю. За его спиной стоял Зельдович. Я, конечно, насторожился — что за расспросы, думаю — но рассказываю, поскольку Зельдович. И тут слышу шепот: «Это же Харитон!». Вот такое знакомство у нас получилось. И с этого начались наши взаимоотношения.

А сам Зельдович, как и я, был из Минска, поэтому мы легко сошлись. Он, конечно, был удивительный человек. Великий ученый и великий, как бы это сказать помягче, ловелас. Причем всем детям, которые рождались от него, давал свою фамилию и обо всех заботился. Удивительный случай.

При Турбинере сделали последовательное соединение 32-х электродетонаторов. А я довольно быстро разобрался, что они не взорвутся из-за неравномерного распределения напряжения. Я об этом доложил Харитону и Зернову довольно рано. И когда за два года до взрыва была назначена экспертиза, они меня включили. И я доказал, что эта последовательная схема не будет работать. Мне удалось доказать это Харитону и экспертизе. Это произвело довольно сильное впечатление. И тогда мне начали доверять.

Турбинера заменил Духов. Духов предложил Турбинеру остаться. А тот сказал: «Николай Леонидович, всё уже сделано, и поэтому нечего оставаться». Хотя ничего не было сделано.

Славский все-таки очень мудрый был человек. И мудрый руководитель. С одной стороны, он недоверчиво относился к людям. И даже не скрывал этого. Знал, что практически у каждого есть свои недостатки. С другой стороны — приношу я ему письмо. Письмо, которое адресовано в промышленность. Славский берет это письмо и подписывает, не читая. Я был просто поражен. А он говорил: «Я тебе доверяю». Отчасти, возможно, провоцировал. С другой стороны, было понятно, что обманывать при таких отношениях невозможно. Ни в крупном, ни по мелочам. То есть, я понял, что с ним можно только откровенно. И никаких восхвалений. Только о недостатках, о том, что меня волнует, что не получается, и так далее.

Еще одна особенность: мы с ним, со Славским, встречались в Опалихе. Это дом отдыха, где я отдыхал зимой. На лыжах катались. Так что у нас связи были на уровне семейных. Я дружил с его внучкой, женой. И с Любой они прекрасно ладили. Это, знаете, такой особый тип руководителя. Очень мудрый был человек.

Научно-технические советы были созданы в Советском Союзе сразу после того, как начались атомные проблемы. То есть проблемы не личности, а проблемы ученых. Славский это очень поддерживал и понимал. Такая была ситуация, что руководителем ты мог быть какого угодно склада, но ученых слушаться нужно. Для Славского прислушиваться к мнению ученых было жизненной необходимостью, обязательной компонентой стиля работы.

НТС в Средмаше вел сначала Курчатов, а после Курчатова Харитон.

Повестку дня утверждал Славский. Он рассылал повестку на объекты в Сарове, в Снежинске, у нас по Москве. Определяли докладчиков. За какое-то время до проведения НТСа Харитон собирал всех докладчиков. Каждый доклад обсуждался, и тогда Харитон как бы давал санкцию на выступление, потому что группа людей, которая выступала с докладами, готовила и соответствующие постановления НТС. Такая практика была при Курчатове и при Харитоне. То есть, всё обсудить заблаговременно, наладить — и тогда уже предложить НТСу подготовленную повестку дня, доклады и предложения.

При этом на самих НТС вспыхивали очень живые обсуждения и споры. Докладчик говорит: нужно вот это сделать, а кто-то возражает: нет, я считаю, это неправильно. Разгорались дискуссии, чего теперь не наблюдается. Теперь люди выступают с докладами, а решение уже принято заблаговременно.

Я пытаюсь вмешаться, но чувствую, что остаюсь в одиночестве. Я как живое ископаемое. Людей удивляет, что я задаю вопросы. Всё же ясно. Для них все ясно. Меня окружают люди, которым все понятно. А раньше окружали люди, которым никогда ничего ясно не было. А я воспитан иначе, поэтому теперь, боюсь, меня прогонят с работы, потому что всем все ясно, а Бришу неясно. Понимаете? Вот моя особенность. Мне нужно быть осторожнее с этим.

Курчатову и Харитону тоже было неясно. Они всегда искали правильное решение. И поэтому хотели выслушать разные предложения. Ни одно не отбрасывая. И поэтому, повторяюсь, они заблаговременно собирали всех докладчиков, обсуждали всё. То есть у Харитона никогда не было ясности. Харитон из громадного количества возможных решений выбирал оптимальное. А для этого нужно было подготовиться.

Давайте посмотрим, кто входил в НТС. Главные конструкторы, затем научные руководители, притом на равных правах. И что интересно! Главные конструкторы и сегодня обладают правом подписи, а научные руководители в настоящее время имеют второстепенное значение. Главный конструктор подписал, научный руководитель может быть даже не согласен. Но это его дело. Теперь уже команда сверху идет. У нас вообще командное государство. Руководитель командует, и все восхищаются его гениальностью.

На заседания НТСа в обязательном порядке приглашались ученые, специалисты по данному направлению. Приглашали всех ученых, которые могли выступать со своими точками зрения. Что теперь, конечно, не делается. Но только поймите: я не критикую, а просто наблюдаю. Изменилась точка зрения: теперь команда, распоряжение — это самое главное. Дал команду, и все в порядке. А теперь и больше: деньги есть — все будет сделано. Заплати деньги, и будет сделано что угодно. А я не верю. Можно дать любые деньги, но если неправильная идея, то деньги будут потрачены зря.

Ученый, как правило, очень обижается, если с ним не согласны. Хотя он может быть и не прав. Но Харитон был такой человек, который понимал, что, прав ты или не прав, нужно рассмотреть все точки зрения. Он никогда не отвергал чего-то. Он говорил: если есть разные точки, давайте их рассмотрим в узком кругу. Этим он и занимался, он же работал до десяти часов вечера каждый день. Когда я приезжал в Саров, то обычно мы с ним кончали разговор в кабинете, потом он меня приглашал к себе, мы ужинали и продолжали беседовать. То есть Харитон склонен был к обсуждению любых точек зрения, он ни одну точку зрения не отбрасывал просто так. Это своеобразный человек. Таких мало.

Сахаров был не такой. Сахаров был инициатором большого взрыва на Новой Земле. Он предложил Хрущеву, Хрущев его поддержал. И Сахарову поручили разрабатывать эту бомбу. Харитон не поддерживал это. Но Харитон был аккуратный человек и прямо не выражал несогласие, а просто самоустранился. И когда подошел срок испытаний, Харитон поехал не на Новую Землю, а на Семипалатинский полигон, чтобы исследовать всякие факторы, которые сопровождают ядерный взрыв. Как бы скрыто продемонстрировал неподдержание. И меня пригласил. Так что я тоже не поехал на эти сахаровские испытания.

И на НТСах Сахаров выступал очень невнятно… Как бы наукообразие, но никаких доказательств. Просто его точка зрения. Поэтому его выступление вызывало непонимание. Я обратился к Харитону, говорю: «Юлий Борисович, ну, не понимаю я Сахарова». — «Аркадий, ну идите с ним поговорите». Он, видно, тоже не понимал Сахарова до конца.

После первого взрыва меня представили к званию Героя Социалистического Труда. Но оказалось, что, по тогдашнему положению, это звание не может быть присвоено человеку, который находился на оккупированной территории. Зато давали Орден Ленина.

В результате меня шесть раз представляли. Героя я все-таки получил. И четыре Ордена Ленина. Тоже неплохо, знаете ли.

Основная масса людей не хочет признавать свои ошибки. Считают, что если признаешься в ошибке, то тебя не будут уважать, ты потеряешь авторитет. Ничего подобного! Умение признаваться и сказать, как выйти из положения, — вот что украшает человека. Стремление выдать желаемое за действительное — вот это уже обман, трусость. Зельдович говорил: важно знать ошибку и уметь ее исправить. Кстати, он тоже не всегда был прав.