«Buenos Diac la Havana!»

Конкуренция между желающими поехать на Остров Свободы была очень большая, отбор был и по партийной, и по производственной линии. Я был начальником отдела и оказался в числе счастливчиков. Было это 9 мая 1990 года. Командирование на Остров Свободы в День Победы — мне показалось это очень символичным. В то время прямых рейсов до Гаваны еще не было. ИЛ-86 летел в Гавану с двумя посадками: в ирландском Шенноне и в канадском Гандере на острове Ньюфаундленд. Общее время полета от Москвы до Гаваны составляло примерно часов 18. Кстати, в дальнейшем я пересекал Атлантику 10 раз, но тот первый перелет был незабываемым. Как и подъемные доллары, которые нам выдали в Москве и которые я первый раз в жизни держал в руках. Правда, когда мы приземлились в Шенноне, оказалось, что на эти деньги можно было только «облизнуться». Впрочем, были там и такие русские товарищи, которые летели отдыхать и покупали телевизоры и видеомагнитофоны. Нашей же делегации оставалось только глазеть по сторонам и удивляться заграничной жизни.

Помню, в Гандере наше внимание привлекли омары в аквариуме по 5$ за штуку. Омары были огромные, и для их же безопасности у них были связаны клешни. Но я решил, что лучше потрачу пять долларов на сувенирную монету в 1$, посвященную 45-летию победы Америки во Второй мировой войне. До сих пор она у меня хранится.

В Гандере нас предупредили, что возможны определенные трудности во время перелета до Кубы. Мы не придали этому значения, и вообще полет проходил довольно весело. У меня с собой были кассеты латиноамериканской музыки, в частности, очень модной в то время «Ламбады» в нескольких вариантах. У одного из наших товарищей был плеер «мыльница», мы пили ром и весь полет «крутили» Ламбаду, все 5 с лишним часов. До Кубы было еще далеко, когда прозвучало объявление "пристегнуть ремни" — пролетали зону турбулентности в Бермудском треугольнике. Самолет то и дело, практически в ритме ламбады, проваливался в «воздушные ямы», и это при его-то габаритах. По несколько секунд самолет просто падал. Я сидел у окошка, и мне казалось, что крылья вот-вот отвалятся. Потом Бермудский треугольник остался позади, и рано утром мы благополучно приземлились в огромном аэропорту имени «Хосе Марти». Вырулили, открылись двери самолета. И мы думаем — наконец-то подышим полной грудью нормальным воздухом, а не тем, что надоел уже в пути. И каково было мое разочарование, когда я вышел на трап, вдохнул, и мне показалось, что я оказался предбаннике. Правда, это состояние быстро прошло.

Два дня мы жили в Гаване — нам дали время на акклиматизацию. От тех двух дней в кубинской столице в памяти остался сладкий вкус манго, да и всей кубинской кухни. Ром и сигареты - и те были сладковатыми, поэтому мы курили сигареты, которые привезли из СССР. И особенно ярко вспоминаются флаги и плакаты Гаваны, которые были, казалось, везде. «Patria o muerte» — Родина или смерть, «Huntes i adelante» — Вместе и вперед. Такими были лозунги того времени.

Через два дня нас посадили в автобус с чемоданами и всей нашей утварью, и мы поехали из Гаваны до Хурагуа. Это примерно 250 км на восток по их центральной трассе «Аутописта». Дорога построена еще американцами и тянется через всю Кубу на 2 тыс. км. Тогда в автобусе я впервые в жизни увидел своими глазами тропики: кокосовые пальмы, деревья с плодами манго, гуайява, бананы, ну и, конечно, апельсины и мандарины. Земля была устлана так называемой «мурабой» — зеленой травой с острыми колючками. А без травы — почва красноватая; помню, еще в Москве мы брали кубинскую картошечку красноватую и сладкую.

По приезде в поселок, который был километрах в восьми от АЭС, нас разместили в гостинице — «Ательере». Это два больших корпуса для несемейных специалистов. Меня разместили в одноместном номере, в котором были и ванна, и кухня с плитой, и кондиционер. Был даже балкон, но вместо стекол, как везде в основном на Кубе, были только жалюзи и сетка от очень крупных комаров, если судить по величине ячеек.

Комары на Кубе оказались и вправду интересными, хотя и обычного размера. При свете их не видно и не слышно, а только выключишь свет, они начинают пищать и кусаться, и никакие цветочные одеколоны из Москвы их не пугают. Причем, от укуса кубинских комаров очень сильно воспаляются руки, особенно с непривычки. И по красным рукам можно было легко определить, кто недавно приехал. От таких укусов помогало только кубинское средство «роха» — ярко-оранжевая мазь: смажешь, и все проходит. Комариная сетка не пропускала жуков, но они как-то через открытые двери из комнаты и балкона проникали внутрь жилища. Они носились — черные и крупные — по комнате, и поначалу я думал, что это летающие тараканы, но оказались, что это «кукарачи» — вроде наших майских жуков. Причем, они очень шустрые, если их и собьешь, то все равно потом не найдешь — прячутся.

Работали мы 5 дней в неделю. Утром за нами приезжал автобус — "пазик", в котором у каждого было свое место — я этого не знал, поэтому в первый раз сел на первое попавшееся свободное место. Потом мне объяснили, что старожилы садятся поближе к кабине, а новички - на свободные места. Таковы неписанные правила. А если не успеваешь на автобус или он просто не пришел, добираешься, как можешь, всеми видами наземного транспорта. Интересно, что на АЭС простых кубинцев не возили на автобусах, как нас: для них были изготовлены большие квадратные закрытые металлические конструкции, которые крепились к МАЗам и КРАЗам. Там было всего несколько окошек, и если поутру в таких «удобствах» еще можно было преодолеть восемь километров до площадки, то к вечеру металл раскалялся, и там невозможно было дышать. Но, тем не менее, иногда приходилось ездить и на них. Кубинцы их называли «бутейа», то есть «бутылки».

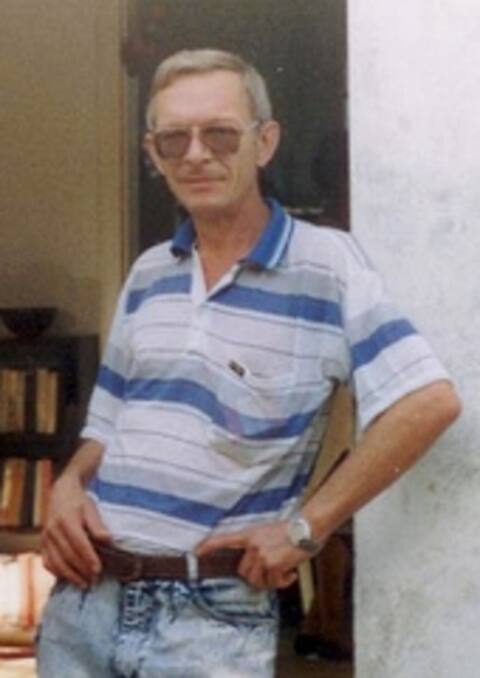

Коллектив Ленинградского АЭПа был очень дружный — мы сразу перезнакомились, и началась работа. Назову своих коллег и друзей: Борис Мельник, Виктор Герасимов, Николай Уткин, Валерий Ионов, Геннадий Майоров, Аллан Кисатаев, Евгений Макарович Мулык, Евгений Головин, Виктор Мосейко, Владимир Рябов и др. Всего же в авторском надзоре Ленинградского АЭПа было более 20 человек, он имел все направления, в том числе и мое, которое очень было востребовано, так как влажный тропический климат и морская атмосфера требовали особых способов антикоррозионной защиты оборудования, особенно из нержавеющей стали. Необходимо было сохранить это оборудование на периоды хранения, монтажа и ПНР. Надо было также следить за выполнением строймонтажных работ, выдавать рекомендации, разъяснения по выполнению антикоррозионных и специальных работ. Так, например, пришлось отстаивать перед руководством стройки, Дудником Владимиром Филипповичем, да и перед ЗАЭС требования по антикоррозионной защите заводского оборудования. Фирма «Свердловхиммаш» изготовила для системы безопасности блочную спринклерную установку из нержавеющей стали, что в тропическом климате требует особой защиты. И мне пришлось заложить для углеродистой стали комбинированное покрытие: металлизацию алюминием с перекрытием в несколько слоев эпоксидной эмалью ЭП-525. Это было сделано, объемы были приличные. Были решения по сохранению от хлоридов воздуха нержавеющих облицовок баков спецкорпуса. Кроме того, я настаивал делать сварной шов конструкций из нержавеющей стали сплошным, а не прерывистым, согласно нормативам, как это было выполнено фирмой, так как при дезактивации вся радиация могла скапливаться именно здесь, а это же контаймент! И вот благодаря поддержке нашего металлиста Виктора Герасимова, начальника участка Геннадия Владимировича Гапонова (сейчас работает начальником Управления «Севэнергоизоляция» в Питере), удалось это решение отстоять. Геннадий Владимирович — вообще очень толковый человек, на первых порах он меня опекал и учил тонкостям работы на Кубе: как строить взаимоотношения с кубинцами, с кем общаться.

Наша страна оказывала содействие в сооружении АЭС в полном объеме, из СССР было свыше 500 человек специалистов. Кубинцы в основном занимались строительными, подсобными работами, но были и специалисты в моей области. С кубинской стороны у нас были так называемые контропары, и я работал с цехом кубинских химиков. В основном кубинцы знали русский язык, потому что перед строительством прошли полугодовые курсы в Воронеже, где учили русский язык и изучали все требования, которые предъявляются к оборудованию. Некоторые наши товарищи тоже заранее готовились к этой поездке и проходили языковые курсы в Союзе, но я поехал на Кубу неожиданно, и многие другие тоже, поэтому нам пришлось поступать на организованные для нас трехгодичные вечерние курсы по испанскому языку. Проходили они в школе 11-летке, в которой учились дети наших специалистов. Наша преподавательница Валькирия по-русски ничего не знала и учила нас, как первоклассников, на предметах. Она показывала карточки с картинками и называла предметы по-испански, а мы усваивали, как это звучит и пишется. Интересно, что многие потом признавались, что ходили на курсы только для того, чтобы только посмотреть на нашу Валькирию, пообщаться с ней. Она была мулатка, в самом расцвете сил и необычайной красоты. Хотя среди наших контрапар тоже были красивые кубинки.

На первое время нас снабдили продуктами, потом вручили карточки (торхеты), потому что в это время на Кубе уже начался «период эспесиаль» - особый период, когда было введено ограничение по приобретению тех или иных продуктов. Торхеты выдавались на месяц, а отовариваться надо было в местном магазине. Причем в торхетах отмечались по дням, что ты взял. Нам выдали сразу полный набор продуктов на месяц. Выдали хлеб, молоко, воду, мясо, «асете» — растительное масло, рыбу, кофе, сигареты, консервы, наши и кубинские. Помню наши банки для тушенки были промасленные, явно из какого-то стратегического запаса.

А еще раз в месяц нам выдали целых шесть бутылок рома по 0,7 л. Кое-кто из наших товарищей очень удивился — для чего ром в таком количестве? Оказалось, для акклиматизации и чтобы не пристали разные болячки, в том числе по гастрологии. Ром предписывался для профилактики и дезинфекции на ночь грамм по 50-70. Кое-кто, конечно, их наших товарищей не соблюдал советы врачей, и ром у них кончался еще в первую неделю.

По приезде на площадку нас предупреждали, что вода для питья довольно жесткая и нужно кипятить ее; поначалу мы не поняли, для чего это нужно. А когда начали кипятить, увидели, что много оседает хлопьев. Потом у нас появились специальные емкости, в которых мы хранили кипяченую воду, и уже из нее варили суп, предварительно процедив воду через несколько слоев марли. Марля была дефицитом, и ее везли из Москвы. Никто нас не предупредил, как хранить на Кубе сыпучие продукты. Я, например, все ставил в подвесные полки, как дома. И вот однажды решил сделать горчицу по собственному рецепту. Открыл, а в пакете — одни остатки. Причина была простая — муравьи. Они подворовывали все сыпучие продукты. Так же было и с манкой, и с сахарным песком. Если на стенах есть дорожки, тропы — значит, муравьи воруют. После я уже хранил такие продукты в холодильнике, но ведь все туда не поставишь — емкости не хватает. Когда в 1992 году уже нас переселили из «ательеры» в квартиры, это был период массовой эвакуации российского персонала, стали проникать в квартиру крысы. У нас всегда с водой было тяжело, только в определенное время наполнялись бачки, которые стояли наверху дома. И конечно, вода уходила очень быстро на стирку, на готовку, на душ и так далее. Поэтому в бачках воды часто не было. Крысы карабкались по сточному стояку и таким образом проникали через обратный клапан унитаза в жилище. Даже пришлось закрывать на время унитаз. Потом мы определили, что решетки у сточных люков были сдвинуты. Непонятно, специально или нет. Когда их закрепили, крыс в квартирах не стало.

Суббота и воскресенье — выходные дни. Обычно заранее определялся маршрут поездки: Гавана, Варадеро, Тринидад или Санта Клара, Плайя Хирон, горы Эскамбрайя и др. Конечно, на экскурсии была очередь. В Гаване были, например, в Капитолии, он похож на американский, и после революции там открыли музей. Плата была — 20 песо (1$). На стадионе под Гаваной смотрели Панамериканские игры. Побывали и в музее Эрнесто Хемингуэя. «Эрнесто» — так на испанский манер звучит настоящее имя Хемингуэя — Эрнест. Видели библиотеку, усыпальницу кошек, обсерваторию с телескопом, где бывал сам Фидель. Это запечатлено там на фото: Фидель и его приятель Эрнесто пьют из больших бокалов «сербесу» — пиво. Ну и, конечно, постояли на капитанском мостике знаменитого катера «Пилар», который стоит на территории музея, покрутили штурвал.

Были поездки и на Атлантику, на всемирно известный курорт Варадеро. Океан, огромный белопесчаный пляж, у берега вода изумрудная, чистая. В основном там иностранцы всегда отдыхали — удовольствие дорогое. Некоторые из наших, кто был при машинах, выезжали на Атлантику за лангустами, имея специальное разрешение. Лангусты типа омаров, но очень крупные, по форме похожи на наших раков, но мясо, как курятина. Мне как-то подарили. Я его сварил и заморозил, и даже довез до Москвы.

Поначалу перед всеми поездками надо было писать письменное заявление, а после августа 1991 года это советское правило отменили, и можно было свободно уезжать в районный центр Сьенфуэгос, что означает «Тысяча огней». Мы обычно добирались по заливу на бетонном баркасе, который за 30-40 минут доставлял до Сьенфуэгоса. Ездили посмотреть город, народ, сходить в шопы или «тьенды» по-испански, куда пускали только про специальным пропускам, которые выдавали иностранцам, и нам в том числе. В Сьенфуэгосе мы могли позвонить домой. Правда, минута стоила 5 долларов, но когда необходимо было поздравить с Новым годом, днем рождения мы все равно звонили. Определенные трудности с точки зрения связи были в связи с разницей во времени — 8 часов. Если, допустим, в Москве уже конец рабочего дня, то в Хурагуа еще утро. Письма доходили недели за три. Когда кто-то летел в Москву, письма отправляли с ним.

По телевизору в поселке было только две телевизионные программы: центральная «Ребельда», по которой, как правило, показывали все вечера часа по 3-4 бейсбол (кубинцы — чемпионы мира) и программа местной телевизионной станции. Видимость была плохая, мы сами делали антенны, направляя их на телецентр в Санта Кларе, и тогда получали более-менее четкую картинку. Все, конечно, транслировалось по-испански, редко с титрами, в основном с английскими. Я в основном смотрел сериалы, причем, интересно, что, будучи в отпуске через год в Москве, обнаружил, что и у нас идут те же американские сериалы, например, «Девушка из песка», знаменитая «Санта-Барбара» и проч. Новый Год (по московскому времени) нами было принято встречать на берегу залива. Собирались все с семьями, и часам к 15 по местному времени располагались недалеко от специально выстроенной сауны, где был банкетный зал, холодильник, посуда. Новый год наступал в 16-00. Была, конечно, Грановская гитара. В основном играл и пел Женя Головин, я тоже исполнял песни из своего студенческого репертуара: романсы на стихи Есенина и др. А по кубинскому времени Новый год праздновали обычно дома. Один раз, правда, все вынесли на улицу музыку от киноустановки и праздновали все вместе на улице. Весело было. Присоединялись к нам и кубинцы: начальство, специалисты, рабочие. По другим праздникам, 1 мая, 26 июля у кубинцев в поселке играла музыка, танцевали «Ламбаду». Приезжала поливальная машина, и из нее раздавали — разливали «сербесу»-пиво. Обычно кубинцы приходили с ведрами, и туда продавцы подкидывали льда, что бы было похолоднее, на самом же деле — жулики — просто разбавляли пиво. А вот ежегодно карнавалы проходили только в Санта-Кларе, Сантьяго де Куба и других крупных городах.

В первый отпуск я поехал через 11 месяцев. Для того, чтобы на таможне в аэропорту «Хосе Марти» пройти, нужно было оформить все документы. Как правило, нас сопровождали, и большую помощь в этом оказывал Валерий Моралев. Один раз, например, паспорт мне заграничный сделал за три часа. А чтобы пройти кубинскую таможню с перевесом по грузу, не заплатив за перевес, надо было приготовить какой-нибудь «регало» — по-испански подарок. У меня больших перевесов не было, но я все равно готовил пачку кофе, банку тушенки, бутылку рома, сигареты «Популярес» - народные, без фильтра. И таможенники спокойно брали подарки и пропускали с перегрузом. Но чтобы вывези с Кубы, например, муляжи черепах или маленьких крокодилов, все равно нужно было заполнить подробнейшую декларацию: где купил, сколько заплатил и так далее.

На Кубу мы везли для друзей что-нибудь родное: хлеб бородинский, селедку, хотя селедку ребята делали и сами из рыбы «чичаро». Рыбы было много, даже по названиям запомнил: парга, касабея, тибурон, альбакора. Однажды я вез из Москвы химикаты и фотобумагу, потому что на Кубе их было не достать. Купил в магазине «Юпитер» на Арбате проявитель, фиксаж (порошок гипосульфита натрия), он был в полиэтиленовых пакетиках по 100 грамм. В Москве спокойно прошел таможню, а в Гаване меня вдруг остановили и начали детально проверять и открывать коробку. Таможенники очень быстро и ловко извлекли из коробки пакетики с белым порошком. Видимо показал рентген... А у них, надо сказать, очень строго с перевозчиками наркотиков, да и сам я знал, что Фидель за операции с наркотиками казнил своего боевого генерала Очоа!.. Но, разумеется, все обошлось. Я рассказал, что везу химикаты для фотопечати, меня отпустили, даже не проведя экспертизы «товара».

Многие наши друзья, особенно с Украины, были страстные рыбаки. Покупали лодки в складчину и по очереди ловили рыбу. И однажды мы поехали на рыбалку с Володей Рябовым и Евгением Макаровичем Мулыком... Предварительно запаслись наживкой — «магушкой», это мелкая ребешка, она плавает по поверхности и легко ловится сачком. Вот только лампы нормальной у нас не было. Вообще в ходу были китайские лампы, которые отлично светили, но они продавались только в крупных городах и были дефицитом. У нас же была карбидная, т.н. «самоликвидатор», потому что она часто потухала, а могла и взорваться прямо в руках. Когда отчаливали, было уже темно. Володя замешкался — никак не мог зажечь лампу. Я был на носу лодки, командовал якорем — труба с приваренной арматурой, который никак не хотел цепляться за дно. А тут начался отлив, и нас понесло на фарватер. В свое время его прорыли для наших подводных лодок, поскольку залив Сьенфуэгоса был стратегическим узлом в нашей глобальной системе противоракетной обороны Кубы. Глубина там была метров 40-50 м, а веревочка у якоря метров 20. И вот нас понесло в Карибское море, а до него всего — 2 км. Пограничники на берегу увидели нас, осветили прожекторами и на лоцманском катере бросились за нами в погоню. Но мы не видели, что на нас лоцман идет, потому что никак не могли разжечь фонарь. Осветили ручным фонариком, а он был уже метрах в 10 от нас, и назывался он, как сейчас помню, — «Пилот». Евгений Макарович, как заядлый моряк, крикнул «полундра» и бросился в воду в сторону от лодки. Мы — за ним. Лоцман прошел мимо, задел бортом нашу лодку, но она не перевернулась — была довольно устойчивая. Содержимое все осталось в лодке. Рулевой лоцмана начал кричать по-испански: все ли живы. Мы ответили в ответ, что «No Problema». Он остановился, помогать нам не надо было, т.к. мы уже сами забрались в лодку. Промокли, и поэтому нам было, конечно, не до рыбалки, быстрей бы доплыть до берега. В последующие рыбалки таких приключений не было, и даже были неплохие уловы, но ночью я в море больше не выходил.

На площадке «Хурагуа» был открытый кинотеатр. Мой приятель крутил там кино и просил иногда, чтобы я ему помогал. А потом, когда он уехал, это был уже 1992 год, кино стал крутить я. Чаще всего шли мультфильмы. Идешь с работы, а дети подкараулят и спрашивают: «Дядя Саша, а мультики сегодня будут?». Или наши уважаемые женщины — «Зимнюю вишню» подавай им каждую неделю. Так что приходилось одно и то же все время крутить, хотя фильмотека была довольно большая — фильмов 300 стандарта 35 мм. Однажды я крутил кино, уж не помню, какое. И где-то в средине фильма мне сообщили, что идет сильная гроза и чтобы я заканчивал сеанс. И только я остановил киноустановку, запер будку, началась сильнейшая гроза. Один из разрядов ужасной силы ударил, все осветил вокруг, а потом наступила тишина. На следующий день я после работы пришел, как всегда, крутить фильмы. Зашел в кинобудку - и не могу понять, что произошло: не могу подключиться ни к одной розетке. Розеток попросту не было ни одной. Подумал сначала, что кубинцы обокрали, но вижу, что рядом с розетками какая-то пыль. Потом ребята рассказали, что ударила шаровая молния именно в кинобудку и все расплавила. Слава Богу, меня там не было! Но все равно до конца своего пребывания на Кубе я крутил кино.

В период «эспесиаль» в 1992-93 годах электроэнергию давали на несколько часов. Ни холодильники, ни кондиционеры в поселке не работали. Не было освещения, радио и телевидение не работало. Кубинцы, конечно, все это легче переживали, а для нас это было неприятно. Особенно в тропиках тяжело без кондиционеров и вентиляторов. Нам выдали керосинки, да и мы сами делали самодельные керосиновые лампы. Ребята нашли аккумуляторы, заряжали, и после ужина мы все собирались у дома №1 и слушали радио у Евгения Макаровича. Темень была страшная. Жили мы в то время как-то особенно дружно. Мою контропару звали Хулия. Ее муж, бывший подводник, учился в СССР, и к тому времени был уже на пенсии. Но как-то надо было сводить концы с концами. Она получала зарплату, а он делал поделки на дому — украшения из перламутра, из панциря черепахи. Они были необычны и пользовались у нас спросом. Я купил несколько и привез домой. В те времена контропары часто приходили к нам в гости целыми семьями. Естественно, мы их угощали ужином — у нас снабжение было лучше. Всегда старались что-то им подарить из продуктов, все, что имели сами. А они приглашали нас к себе. Когда мы шли к ним, старались что-нибудь принести для детей. Маечки, ботиночки, «хабон» — мыло, стиральный порошок — обязательно что-то с собой несли. Кстати, детей кубинцы содержат очень чисто, казалось бы, при отсутствии мыла, порошка, воды. Себе они отказывали во всем, а детишки у них были как игрушечки. Хулия всегда благодарила от души и угощала кофе. Клала туда много сахара, и кофе получался густой, очень крепкий и сладкий. После такого кофе заряд бодрости и энергии долго не проходил. Кофе на Кубе даже сердце лечат: запивают кофе таблетку аспирина, и все проходит. Но и серьезная медицина у них на хорошем уровне. Например, зубного врача мы часто посещали: кариес там сильнейший — от воды и питания. Хотя у самих кубинцев с зубами проблем нет.

А в России тогда была разруха, и мои домочадцы говорили, что я пережил все сложные периоды на Кубе и не знаю, как тяжело жилось дома. Я, конечно, посылки присылал в Москву почтой. Однажды даже рискнул внутри среди книг положить бутылку ликера «Амаретто», который моя жена любит. И бутылка доехала, не разбилась! В Съенфуэгосе был магазин русской книги, назывался «Москва». «Архипелаг Гулаг» я там начал читать, «Знамя», «Современник». Газеты были редко, а журналы можно было достать. В 1993 году, когда было противостояние Хасбулатова с Ельциным, я не выдержал и написал заявление о прекращении моей командировки на Кубе. Конечно, я жалел потом об этом, но семья была важней. Все боялись гражданской войны, а у меня в России оставалась жена и дочь.

В 1996 году я опять поехал на Кубу в качестве консультанта по консервации. Была поведена большая работа по реакторному отделению, спецкорпусу, машзалу и внешним сооружениям. На Кубе я был и в 1997 году и даже стал свидетелем урагана «Лили». Ураганы бывают на Кубе практически ежегодно. Но такого сильного не было лет десять. Я был командирован на два месяца Александром Константиновичем Нечаевым для того, чтобы выполнить антикоррозионные работы на блочной насосной станции. Работы начали выполняться, и тут по телевидению сообщили, что приближается ураган. Говорили, что сам Фидель Кастро молил Бога, чтобы этот ураган не прошелся по Гаване, потому что в Старой Гаване он мог разрушить очень много строений старой постройки. Наверное, Господь смиловался, и циклон начал отступать от Гаваны, но подступил к заливу Съенфуэгоса. И 18 октября он прошел по нашему поселку. Это был смерч, который в России, наверное, не увидишь. Сплошной поток воды несся параллельно земле, сверкали молнии, а ветер достигал 200 км в час.

Ветер проникал в наши дома вместе мусором и водой, поскольку окна были не застекленные, только с жалюзи, и их бесполезно было закрывать. Продолжался этот кошмар часа четыре или пять. Квартиры были переполнены водой. Внутри все плавало, все было обесточено. Несколько дней мы потом вычерпывали воду ведрами из номеров. Потом мы узнали, что наступление урагана в провинции предчувствовали многие животные — коровы перестали доиться, а куры нестись. Когда ураган стих, обнаружились большие разрушения. Были повалены многие линии электропередач, света не было несколько дней. Правда, холодильники не успели разморозиться до конца, потому что у нас были очень хорошие экспортные «ЗИЛы», которые и в тропиках хорошо мороз держали. А холодильники каждый имел несколько штук, некоторые даже по 4 холодильника. Мы заранее приготовились к урагану — рыбу и мясо приготовили и заморозили для того, чтобы потом разогревать, не имея ни света, ни воды. Кстати, воду тогда привозили нам из райцентра в бочках, и мы ведрами ее набирали для свои нужд. Заливали баки и так жили несколько дней. Разогревали еду, кто где мог. Например, Евгений Макарович Мулык у себя устроил на этаже что-то типа печки из кирпича, подогревал на керосинке или дровами. Конечно, мы в эти дни не работали.

На следующий день после урагана даже команданте и хефе Фидель прилетал в войсковую часть, которая при станции, и говорят, что, летая вокруг станции, он очень интересовался — выстояла ли она. Да, она выстояла, немного только краны развернуло у реакторного отделения. Правда, самые большие разрушения были на открытых площадках, где хранилось оборудование под навесами — шифер практически был весь сорван и улетел куда-то в Карибское море, все было разбросано. Но тяжелое оборудование, конечно, все стояло на месте, реакторная часть была уже полностью закрыта кирпичом и там разрушений не было, в машинном зале жалюзи каркаса здания все были перекручены и практически ничего там не осталось. Потом уже стали кирпичом эти жалюзи закладывать.

Мы были очень рады, что прилетал Фидель. Поскольку ураган пронесся, БНС и аванкамера были полностью заполнены водой, насосы, откачивающие воду, не работали без электроэнергии. Их вытащили, проверили и начали откачивать воду. Только после этого работы начались. Ураган пронесся с юга на север — с Карибского моря и ушел в Атлантический океан и потом, как говорили, он добрался до самой Англии и там еще наделал дел. Но на Кубе все довольно быстро восстановилось, жертв не было — все были предупреждены. И через неделю уже и вода появилась, но «апагоны» продолжались постоянно. С овощами и фруктами вот только появились проблемы. Бананы попадали, урожай кофе полностью был уничтожен и плантации табака тоже. Очень много было убытков для Кубы. Поставки продовольствия были из других непострадавших провинций, в основном с востока — из Сантьяго-де-Куба, например.

И вместо двух месяцев я пробыл в этот раз на Кубе четыре месяца. От ЗАО АСЭ на площадке был Усков Саша — хороший парень, умница, молодой и энергичный, очень он много сделал, чтобы закончить работу по консервации. Жаль, что недавно он ушел из ЗАО АСЭ. А самыми большими «долгожителями» на Площадке были Евгений Макарович Мулык и Виктор Мосейко — они пробыли по 10 с лишним лет, выдержали этот период «эспесиаль». Мы и сейчас дружим с Питерским АЭПом, периодически созваниваемся, и в Китае работали вместе. Вспоминали Кубу, и нас охватывало чувство ностальгии. Очень грустно, что для России потеряна эта станция. Была, правда, надежда, когда В. В. Путин на Кубе встречался с Фиделем. Надеялись, что будет сотрудничество не только в транспорте, микробиологии, но и в строительстве атомной станции.