Сила человеческого фактора

Как я стал моряком

Отправной точкой моего пути в профессию, наверное, можно считать переезд в связи с переводом отца на Курилы. Отец — фронтовик, артиллерист погранвойск, служил замом по политчасти артиллерийского полка. Это был 1950-51 год, тогда я учился в 5 классе. На острове Итуруп, где мы жили со стороны Тихого океана, рядом с нами был пограничный пост моряков. С момента знакомства с ними я и мои братья Володя и Женя, можно сказать, стали моряками.

Старший, Володя, на Курилах закончил 10-й класс с золотой медалью и самостоятельно поехал поступать в Ленинградский кораблестроительный институт: сначала плыл до Владивостока, потом на поезде 11 суток до Ленинграда. Прислал телеграмму: «Доехал, поступил». И нам с Женей не осталось выбора.

ЛКИ в то время был одним из сильнейших технических вузов страны — наравне с Бауманкой и Ленинградским военно-механическим институтом. Старшие братья были в институте на хорошем счету, однако я набрал проходной балл на машиностроительный факультет только с третьей попытки — каждый раз не хватало одного балла для поступления. Подводил английский. От экзаменов до экзаменов я работал токарем на Рижском дизелестроительном заводе.

На факультете была военно-морская кафедра, после которой давали лейтенанта. Так я стал офицером. Благодаря участию в военно-морских учениях и расстоянию свыше 20 000 км (больше, чем длина экватора), пройденному под водой, имею честь быть капитан-лейтенантом в отставке.

Севастополь

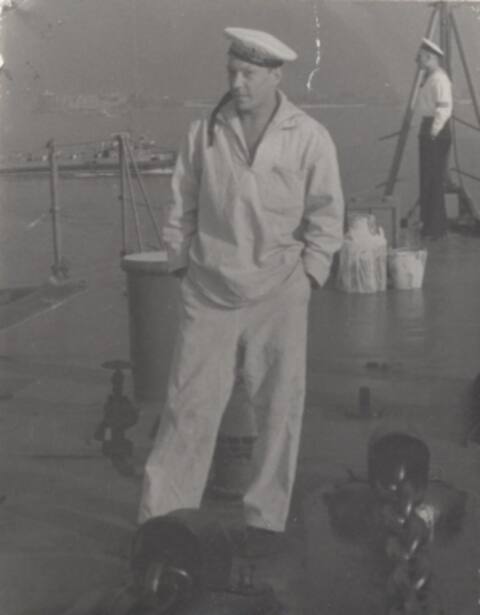

На 4 курсе я проходил плавательную практику в Севастополе на крейсере «Слава», который прошел всю войну. Повезло дважды: мало того, что побывал на легендарном судне, так еще и участвовал в совместных боевых учениях с Болгарией и стрельбах на Черном море.

По распределению после института попал сюда же, на Судостроительный и судоремонтный завод № 201 им. Серго Орджоникидзе, один из крупнейших в Союзе. И снова повезло оказаться не в цехе, а на «берегу» — в подразделении по досборке кораблей и дальнейшим швартовным и ходовым испытаниям. Первые месяца три я трудился на производстве, на сборке. Потом меня повысили до мастера, и с этого момента я начал ходить в море на надводных судах — гражданских и ВМФ. Принимал подводные лодки. Ходить на них, правда, еще не пускали — не дорос.

Однажды мы приняли подводную лодку, после осмотра ее нужно было отправить в Балаклаву. В Балаклаве находился подземный завод для ремонта и снаряжения подводных лодок — так называемый "Объект 825 ГТС", или "Объект 820", для хранения и подготовки к боевому применению шести видов ядерного оружия. Арсенал, подземные фортификации, атомные бомбы — тогда я всего этого не знал. Секретность, строгость. Обычно сопровождать лодки от завода туда пускали только руководителей, но начальник участка болел, и мне пришлось его заменить. Сопровождать — это значит записывать замечания по кораблю: непонятные звуки, шумы, подтеки и т.п. — в общем, не так сложно. На берег в Балаклаве меня, понятное дело, не пустили.

Перед ремонтом все лодки разгружали в Балаклаве: сдавали оружие в арсенал, только потом снова на завод. Так вышло, что при разгрузке кто-то «приотдал» кингстон. На ходу это было незаметно, но как стали снова загружать — груз накренился в сторону кингстона, и наша лодка потихоньку пошла ко дну. Глубина в этом месте 80 м. Тогда подумал — ну все, привет семье… На удачу где-то рядом сдавали 200-тонный плавкран, лодка погрузилась и зависла: то ли на швартовых зацепилась, то ли воздушный пузырь образовался. Каким-то образом лодку подцепили, подняли, кингстон задраили, воду выкачали. Но впечатлений осталось… Это к вопросу о том, было ли когда-либо страшно.

Старший мастер, начальник участка абхазец Георг Чиатурия очень хвалил Северодвинск — у него там работал брат. «Здорово, тоже туда хотим», — и на этом разговор закончился. Вдруг неожиданно приходит приглашение на завод № 893, центр судоремонта «Звездочка». Причем мы с моими друзьями-однокурсниками должны были отработать три года после института, а прошло только два, но директора согласовали между собой перевод.

Летели мы через Ленинград, как раз под новый год. Погода нелетная, а у нас были знакомые в финансово-экономическом институте. Зашли к ним в гости, и там я познакомился с Валентиной Андреевной, моей супругой. Всю ночь проплясали; до сих пор шутим, что нас связало «хали-гали». Целый год я переписывался с ней из Северодвинска, потом написал — давай поженимся. В ответ телеграмма из одного слова — «давай». Мы сыграли в Ленинграде свадьбу, шел 1967 год, весной она защитила диплом, и ее направили в Северодвинск. Очень умная женщина плюс экономист от бога, она буквально в два-три года дослужилась до замначальника ПЭО на этой же «Звездочке». Нашей работой были атомные лодки, ракеты и прочее — словом, ядерный щит России. Если в выходные нам случалось побыть дома, мы считали это праздником. Есть банальное, но очень точное выражение: работа на износ. Тогда мы, правда, даже не отдавали себе в этом отчет, просто по-другому не могли.

Северодвинск

На «Звездочке» меня определили в организационный отдел, который почему-то назывался «строительный». Он координировал работу всех цехов — трубомедницкого, КИПовского, механизмов и т.д.

Для производства требовалась четкая последовательность работ. Оборудование нельзя было хранить на складах: секретную технику сразу распаковывали и «осваивали». Лодку, пришедшую на ремонт, нужно было разгрузить, «начинку» сразу распределить по цехам. Позже по нашей инициативе появился так называемый «агрегатный ремонт», когда в подлодку загружалось новое оборудование, пока ремонтировалось старое.

Меня поставили строителем агрегатного ремонта. В эту бытность мне довелось заниматься упаковкой и подготовкой к транспортировке, а потом сопровождением ТРО на Новую землю.

Позже перешел в механосборочный цех. Должность — сдаточный механик, руководитель сдаточной команды. Вел сборку кораблей, сдавал их в эксплуатацию. В сдаточную команду входило примерно 150 человек военных, и порядка 150 — нас, заводских, наиболее опытных товарищей со всех цехов. Проводили в море от 5 до 20 суток.

Ходовые испытания — это сплошные экстремальные ситуации. Лодка на полном ходу развивает скорость в 20-24 узла, 40-60 км в час. Белое море очень мелкое. Испытания мерной мили, где испытывается максимальная скорость, глубина погружения и другие ходовые качества — управляемость, четкость, минимальный радиус поворота — должны проводиться в глубоком месте. Для этого использовали полосу вдоль Новой земли, где было поглубже — 500-600 м. Попасть туда было очень трудно, лодок строили много, приходилось ждать своей очереди.

Обычные испытания на глубоководное погружение — порядка 250 м. Когда однажды погрузились на 350 м — побежали в кормовой отсек пить морскую воду из продувочных клапанов холодильной установки...

Тогда глубину определяли манометрами. У рулевого, старшины, два манометра. Один точен до 200 м, а второй — на большей глубине. Как-то раз старшина забыл переключить манометры. На первом — все в порядке, глубина 150-180 м. Вахтенный офицер первым почувствовал: что-то не так. Когда долго плаваешь — это ощущается. После погружения наступает гробовая тишина вокруг, и чем глубже погружается лодка, тем она «гробовее». Всем организмом чувствуешь, что уходишь в глубину. И вот вахтенный связался с рулевым: «Мичман, тишкин дух, какой манометр у тебя сейчас работает?». Тот спохватился, переключил — глубина уже за 350 м. А шли на хорошей скорости, можно было зарыться серьезно…

Как-то во время испытаний из какого-то кормового отсека поступил сигнал о трещине на трубопроводе забортной воды. Это была моя сфера ответственности, и я, естественно, ринулся туда. Матрос, которому было велено ждать меня, весь трясется, показывает — труба. Там кингстон, от него отходит трубопровод забортной воды на охлаждение всех систем. И трещина длиной с ладонь не по шву, а по металлу. Около нее облачко тумана, значит — микротрещина. Идут испытания на скорость, маневровые клапана открыты полностью. Большинство систем на охлаждении этим трубопроводом, кингстон не закрыть.

Связался с центральным постом, описал ситуацию. Они спрашивают: что делать? Говорю: «Продолжать, мы двое суток очереди ждали, половину испытаний, в том числе, глубоководные, уже прошли. Отремонтировать трубу из хитрой немагнитной секретной стали АК-25 в походных условиях не представляется возможным. Давайте задраим отсек, и я буду сидеть на этой трубе». Наверху посовещались, решили — испытания продолжать. Другого выхода все равно не было. Принесли туда чаю, еды, просидел у трубы часов шесть. Выдержала…

Самое потрясающее, что в мою бытность на АПЛ, с 1966 по 1982 год, ни одного форс-мажора, связанного с реактором, у нас не было. Случались, правда, протечки трубопровода. Был свидетелем того, какие у нас уникальные сварщики. В мембранном клапане, который должен срабатывать при падении давления в первом контуре при аварии, какая-то трубка дала трещину и подтекала со стороны первого контура. Добраться до этого места можно только разобрав защитные блоки, вставленные, как пазлы, каждый на свое место.

Определили, где протечка, разобрали те блоки, которые ведут непосредственно к ней. Сварщика спустили вниз головой, он фонарем светит: протечки не видно. Пощупал рукой — первый контур! — мокро тут и тут. Что делать? Предлагает: давайте сделаем электрод кривым. Загнули электрод крючком, и сварщик заварил дыру практически вслепую. В награду ему выдали фляжку спирта и объявили благодарность по заводу. Это было в порядке вещей, не воспринималось как подвиг.

Было и совсем страшно. Пришла лодка на ремонт. Как обычно, руководители и технические специалисты подразделений пошли ее осматривать каждый по своей части. Мое оборудование — в кормовом отсеке. Там все темно, обожжено, и только светлая антитень — силуэт человека с раскинутыми руками. То ли его чем-то прижало, то ли от огня развернулся так. И сильный запах…

Имел честь участвовать в стрельбах после переоборудования одной из лодок на твердотопливные ракеты. Стреляли на Чукотку. Больше 7 тысяч км, а попадание с точностью 500 м. Это не то что в десятку, а в центр десятки: у ядерной ракеты 500 м только воронка!

Люди

Первые трудовые навыки мне дал Г. Чиатурия еще в Севастополе. А «Звездочка» создавалась практически вместе с нами.

Первый директор завода — Григорий Лазаревич Просянкин — уникальный человек. Звание Героя Соцтруда получил совершенно заслуженно. Ремонтному заводу было гораздо сложнее, чем находящемуся с другой стороны протоки Северной Двины Северному машиностроительному предприятию. Они строили новое из нового, которое уже было сделано, например, у Африкантова. А к нам приходили и устаревшие модели лодок, и опытные образцы, от которых отказывались. Рейсами, которые назывались «Архангельск-Ленинград», Просянкин постоянно летал на заводы на Урал, в Комсомольск-на-Амуре и т.д. — добывать оборудование и материалы. Оперативки он проводил резко, четко и в то же время вежливо. Не позволял себе матерщины, хотя тогда было модно на оперативках матом крыть всех и вся. Был очень требовательным. Нередко менялись руководители цехов, не справлявшиеся с задачами. В трубомедницком цехе за мои 16 лет работы сменилось 9 начальников, потому что практически все задержки и срывы сроков были из-за этого подразделения.

Однажды я вылез из реакторного отсека подводной лодки, еще весь в белом, а все кругом бегают, суетятся. Оказалось, по случаю к нам решил заглянуть Анатолий Петрович Александров. Мы как раз модернизировали реакторную установку, и он хотел взглянуть, как обстоят дела. Мне доверили его провести. Смотрю — он белый халат не надевает, а накидывает. Я ему говорю: «Я не пойду с вами. Меня потом с работы уволят». Сопровождающие зашумели, но порядок есть порядок. Все-таки он переоделся. Спустились мы в отсек; я все, что требовалось, показал. Вылезли, и тут он пожал мне руку: извините, мол, что сразу не переоделся, большое спасибо. Потом мои друзья-коллеги смеялись, что мне положено месяц руку правую не мыть. Это было в начале 70-х.

Станция

Ранним летним утром 1981 года я сошел с ивановского поезда на платформу железнодорожного вокзала Удомли. Как раз рассветало. Тихо, никого нет, бабулька какая-то спит около касс. Деревня деревней. Северодвинск, из которого я приехал и в котором проработал 16 лет на судостроительном заводе «Звездочка», вспомнился мне сверкающим красавцем — с ресторанами, универмагами.

Такая тоска меня взяла, что я тут же посмотрел расписание обратных поездов.

Из ближайших были только пригородные. Ну ладно, думаю, — коль приехал, пойду посмотрю, что такое атомная станция. Нашел дорогу, по которой сейчас люди выходят с вокзала к универмагу «Русь», и отправился в путь. Грязь, все распахано, как после бомбежки, а вдалеке — многоэтажные дома. Помню, меня они тогда чуть-чуть приободрили.

Спросил, как добраться до стройплощадки, нашел дирекцию — и совсем скоро уже говорил с главным инженером АЭС Юрием Александровичем Кучерским, с которым был заочно знаком по прежним временам. Приезжай, говорит, насовсем, возьмем тебя на работу.

Я обещал подумать и отправился восвояси, в Северодвинск — советоваться с семьей. Пройдет больше полугода, прежде чем я приеду сюда снова. Сперва на должность старшего мастера ЦЦР, а уже через месяц — в реакторный цех, на должность заместителя начальника по новым блокам.

Мне бы тогда заранее знать, чем это повышение обернется! Вызвал меня главный инженер, поздравил с переводом на новый ответственный участок работы. А заодно рассказал о первом, «проверочном» задании. Ни много ни мало, мне предстояло в одиночку отправиться на строящуюся Южно-Украинскую АЭС и доставить оттуда так называемую «штатную плиту». Это устройство, при помощи которого реактор устанавливается на штатное место. У них эта операция была завершена, плита лежала без надобности, а нам — в самый раз. Собрался, поехал.

Директора Южно-Украинской АЭС звали … Фукс. К нему-то я и пришел прямиком с поезда. «Забирай, — говорит, — только ее сперва найти надо». Дело в том, что реактор они смонтировали больше года назад, и теперь никто толком не помнил, где эта плита лежит. Весит 20 тонн, а все равно потерялась.

Объяснили мне, как она выглядит, и я пустился на ее поиски. Первые два дня сам искал, на третий — мне помощников из ЦЦР дали. Потом уже нам складские работники подсказали — плита лежала под грудой ящиков, металла и оборудования. Две недели ушло, чтобы вытащить ее на свет божий, скомплектовать, как положено, подготовить к погрузке на железнодорожную платформу.

Все бы хорошо, только я понятия не имел, где эту платформу добывать. По совету знающих людей отправился в Одессу, на железнодорожный узел. До сих пор помню свой первый разговор с тамошним руководителем. Смотрит на меня, как удав на кролика, и говорит: «При всем уважении к атомной энергетике, сейчас посевная, лишних платформ нет». А мне без нее никакого резона возвращаться. Так и жил несколько дней в приемной, а ночевал на вокзале. Добился своего, одна «лишняя» платформа все-таки нашлась.

А дальше, как обычно, волокита. Груз негабаритный, тяжеловес — то одно потребуется, то другое. Потихоньку снаряжали плиту в дальнюю дорогу, пока в одно прекрасное утро на меня не вышел директор Фукс. Новости у него были, на первый взгляд, замечательные. «Завтра, — говорит, — здесь будет транзитный поезд, который направляется в сторону Калинина. Успеешь погрузиться — зацепят».

Дали мне в подмогу пять ЦЦРовцев и подъемный кран. Времени на погрузку — меньше суток, и вижу я, что ребята не торопятся. Пробило 17.00 — они и вовсе по домам разбежались. Остался я один на один с загруженной на платформу плитой. В руках — схема раскрепления груза, вся ночь — впереди. В свете прожекторов принялся я возводить огромную опалубку. Пилил брус 200х200, кувалдой забивал огромные шпильки в узлы этого циклопического крепления… И так до 5-6 утра. Инспектор, принимавший работу на следующий день, посмотрел на меня и молча подписал разрешение на транспортировку. А я забился в угол и проспал до обеда. Когда проснулся, платформа уже ушла.

Так я и начал работать в атомной энергетике, строить блок. Деньги на обратную дорогу мне тогда директор Фукс выдал. В Удомлю я приехал на две недели быстрее «моей» платформы. А пригодилась плита еще через три месяца.

Первые полгода своей работы на АЭС я писал Вале в письмах: господи, это, наверно, только в раю такое может быть — работать куратором реакторного отделения! Однако обнаружились и минусы. Я был воспитан на строгости: на заводе фланцы фанерой отделаны, пленкой обмотаны, еще и с пломбой, вскрывали их в присутствии мастера ОТК. А тут… Самосвал привез трубы, водитель поднял кузов — и вывалил. Я смотрю — там забоины, а трубы-то — для первого контура! Останавливаю работы. Прибежал прораб из СЗЭМа (Севзапэнергомонтаж), еще кто-то. Нажаловались Ю. А. Кучерскому (в то время — главному инженеру КАЭС), он меня на ковер. Объясняю: я так работать не могу. Потрепали меня на оперативке, но все-таки заставил я забрать эти трубы. Там же усики точеные, их зашлифовать под сварку…

Сейчас, когда встречаю ребят-монтажников, спрашиваю — ну что, нахлебались тогда моих строгостей? «Нет, — говорят, — наоборот, с тобой было легко, если по делу — так по делу». На самом деле со мной было и просто, и сложно. До этого я сам был монтажником, у меня принимали работу военпреды. А теперь я стал приемщиком работ. Конечно, я всю кухню знал. В этом деле можно поступать только жестко: нужно сделать это и это. Монтажники за глаза говорили: «Если Кузьмич сказал — лучше сделай, не спорь». Со многими монтажниками, строителями мы дружили. Работал у нас замечательный человек, начальник строительно-монтажного участка Виталий Николаевич Степанов. На оперативках ругался на меня последними словами, а после оперативки: «Кузьмич, ты на меня не сердись, это ж работа такая». Ну, и я ему тоже спуску не давал!

Испытания проводились круглосуточно. Часто спали прямо на столе кабинета. Замначальника нашего реакторного цеха Николай Петрович Дудченко, выдающийся человек, вдобавок ко всему хорошо печатал на машинке. Для скорости мы с ним делали так: я часов до 4 утра сплю, он сидит, технические отклонения строчит. Потом я просыпаюсь, все это комплектую, собираю, нумерую и т.д., и до 8 часов, к первой оперативке у меня все необходимые документы готовы. А он в это время спит. В таком режиме мы работали несколько недель.

Моя жена Валентина с девочками приехала в июне 1983 года. Я встречал их в г. Бологом. Сначала было солнце, вдруг погода резко испортилась, тучи затянули небо и пошел снег. В июне-то! Валя мне и говорит: «Ну куда ты меня привез? На севере я за снег в июне получала двойную зарплату. А здесь?». А здесь тогда была только дирекция, даже окладов еще не было. Директору в кассе — 100 рублей, служащим — 80. А я приехал переводом с сохранением средней зарплаты, получилось 350 рублей.

На строительстве Калининской АЭС работали потрясающие люди. Я безгранично уважал зам. начальника управления строительства Михаила Абрамовича Розенбаума. Руководитель управления строительства Валерий Арташесович Саакян находился в Москве, «выколачивал» железо: в то время наказывали за срывы сроков, и тут же — «нет железа, нет клапана, нет насоса». А Михаил Абрамович управлял на месте и делал это очень хорошо. Когда нужно — поругает, когда нужно — похвалит.

Добрые слова хочется сказать и о А. Т. Мазалове, тогда заместителе главного инженера станции. Это не только профессионал с большой буквы, но и человек широкой души. Коллектив станции был за ним, как за каменной стеной. И до сих пор мы дружим, ездим друг к другу в гости.

Замечательным руководителем и человеком был заместитель главного инженера станции в период пуска первого блока Виктор Иванович Кондратьев. Его гибкий подход включал в себя мысль о том, что даже в космосе нет абсолютно черного или абсолютно белого, мы живем в оттенках серого. Он находил возможности реализации самых смелых технических решений.

При таком начальнике РЦ, как Сергей Бобренок, коллектив сплотился и научился стойко отстаивать свою приверженность проекту. Ребята из кураторской группы нашего цеха заслуживают отдельного перечисления. Владимир Балашов, Василий Аксенов, Анатолий Лупишко, Михаил Чудаков, Александр Стацура, Николай Чапаев, Вячеслав Евгеньев, Виталий Чернов, Анатолий Березанин, Игорь Гончаров, Сергей Федоров, Евгений Рисколенко, чуть позже Михаил Канышев, Игорь Богомолов, Валерий Заулочнов, Игорь Мезенин, Виталий Разинцев, Сергей Непорезов, Александр Савилов, Виталий Богданов, Игорь Лехтман, Андрей Крупеев, Андрей Низовский, Сергей Катюшин — вот лишь несколько имен людей, внесших значительный вклад в завершение строительства и подготовку к пуску реакторных отделений энергоблоков Калининской АЭС первой очереди.

Своим личным достижением уже во время эксплуатации станции считаю создание в штатной структуре станции отдела модернизации и продления ресурса. По сути, это тот же «строительный» отдел, идею которого я как лучшую практику привез из Северодвинска. Это было вызвано необходимостью. Изначально правила для АЭС были переделаны с тепловых станций. Со строительством новых объектов атомной энергетики акцент переместился на безопасность, которой нужно соответствовать. Правила переработали, в соответствии с ними нужно было переделывать практически всю техническую сторону. На станции каждый год планировались сводные мероприятия. Задачей отдела стало соединение комплексных вопросов воедино, разработка проектов и планирование модернизации. Ведь любое мероприятие не может быть как таковым: даже чтобы вынести шкаф из кабинета, нужно открыть дверь. Идею поддержал директор КАЭС Г. А. Щапов. Сейчас ОМиПР — один из мощнейших отделов.

Еще один повод для профессиональной гордости — мое участие в разработке проекта и в создании уникального для энергоблоков «малой» серии (Калининская и Нововоронежская АЭС) сооружения — демпфирующей платформы по безопасной выгрузке из реактора отработанного ядерного топлива, а также участие в реализации программы оснащения оборудования реакторной установки (РУ) энергоблоков Калининской АЭС быстросъемной теплоизоляцией блочного типа (БСТИ).

Отрасль

Что мешает и что способствует развитию отрасли? Однозначно — проблема с оформлением договоров и сама система закупок. Говорят, корпорация сэкономила много миллионов. Я проработал на этих договорах с того момента, как стал зам. главного инженера по модернизации, потом создал отдел и руководил отделом до пенсии, поэтому знаю, что такое договор и как оценивается. Если работы стоят 100 рублей, а в конкурсе предлагают сделать их за 10, что-то здесь не так.

Стоит ли отказываться от атомной отрасли? Однозначно — нет. В той же Германии, где отказались от атомных станций, вокруг них идет банальная политическая и экономическая борьба. Побеждают «зеленые», которых спонсируют какие-то заинтересованные организации. К атомным технологиям эти люди не имеют отношения, они в них не разбираются. Другой пример — Япония. Несмотря на события 2011 года, сейчас они возрождают атомную энергетику, активно сотрудничают с МАГАТЭ.

Экстремальные ситуации, которые потенциально могут произойти на атомных станциях, уникальны, они не повторяются. И мы даже не знаем, что может случиться. Может, под атомной станцией не землетрясение — от него предусмотрена защита, — а раскол земли произойдет, и реактор останется голым. В этом смысле стопроцентной безопасности быть не может.

Считаю, что в сфере безопасности Россия находится на первом месте. При одном условии: что мы будем ставить проектное оборудование. Что будем соответствовать проектам, тщательно просчитанным и перепроверенным.

Кроме того, у нас невозможен сценарий, когда годами подтекает первый контур.

Второй Чернобыль в том виде, в котором он был, невозможен.

Но человеческий фактор никто не отменял. На флоте существует такой документ, как наставление по безопасности жизнедеятельности. В нем есть пункт о том, что в экстремальных ситуациях расчет берется на тебя. Что ты своим опытом, знаниями, своим энергичным соображением примешь единственно правильное решение. На атомных станциях тоже такое было. Сейчас мы взяли западную идею о том, что если все отработать до последнего движения, то принципиально не может быть ошибок. Но даже механизм ломается. Авария на американской «Три-Майл-Айленд» — классический пример. Прошла протечка, но все операторы поступили правильно. Да, произошла авария, но ошибок по инструкциям не было, поэтому это что угодно, но не нарушение ядерной безопасности.

Никогда нельзя забывать, что делает все человек, и сам все исполняет, и сам все исправляет.

Мое слово молодым

Когда-то я сформулировал для себя несколько важных профессиональных правил, можно даже сказать, заповедей.

Первая: «не навреди». Это значит, что все свои решения перед совершением какого-то действия нужно осмыслить, оценить последствия, и если есть хоть малейшее сомнение — к действию не приступать, не устранив причину сомнений. Второе правило — изучать документы не памятью, а всем существом своим: не сочтите за банальность — они писаны кровью! Всё, что произошло в науке и производстве атома за 70- летний отрезок — тому пример.

Правило третье: нужно гордиться атомной специальностью. Эта гордость должна проявляться и в поведении, и в речи, и в особенности в обращении с окружающей средой. Зная, какая мощь в наших руках, мы должны трепетно и бережно относиться к природе.

Чтобы называться атомщиком, не обязательно работать в реакторном цехе. Атомная специальность — в любой профессии, если ты работаешь в Росатоме! Но гордость за свою профессию стоит обозначать не бахвальством, а глубокими знаниями. И чем разностороннее они будут, тем легче будут приниматься самые ответственные решения, ибо основаны они будут на интуиции, сформированной на базе широкой информированности.