Под руководством Харитона

Моя малая Родина — Ишим, самый северный город на южной границе России. В 1950 году я закончил ишимскую школу №1. Моими школьными друзьями были В. Ф. Яковлев, А. Н. Плотников, В. Ф. Тихомолов, достигшие в дальнейшей жизни больших успехов. Вениамин Федорович Яковлев — юрист, член-корреспондент РАН, Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, в настоящее время — Советник Президента РФ. Александр Николаевич Плотников — член Союза писателей СССР и России, писатель-маринист, подводник, капитан первого ранга. Всеволод Федорович Тихомолов — член Союза художников СССР, ленинградский скульптор.

В юности моим кумиром был старший брат Геннадий, человек высокой культуры, артист оркестра Пермского оперного театра. В начале войны он ушел на фронт добровольцем и погиб под Ленинградом.

Мне в жизни очень повезло. После окончания в 1956 году Ленинградского военно-механического института (в настоящее время — Балтийский государственный технический университет имени Д. Ф.Устинова) я получил назначение в уникальный научный центр — КБ-11 (так в то время назывался ВНИИЭФ). В КБ-11, несмотря на свое инженерное образование, я чудом попал в коллектив физиков-теоретиков, возглавляемый академиками А. Д. Сахаровым и Я. Б. Зельдовичем. Дело в том, что Яков Борисович Зельдович решил взять в свое подразделение трех выпускников технических ВУЗов. Среди них оказался и я.

Вначале было трудно. Пришлось много времени уделять самообразованию по физике. Помогали товарищи по работе. Сахаров и Зельдович подключали молодых специалистов к разработке важных актуальных тем. Так, спустя три года после начала работы Я. Б. Зельдович поручил мне выступить с докладом на министерском научно-техническом совете (НТС), возглавляемом И. В. Курчатовым.

К десятилетию существования ВНИИЭФ, когда я начал работать, были созданы первые образцы ядерного и термоядерного оружия, начался бурный период совершенствования зарядов.

При разработках зарядов сотрудники теоретических подразделений стоят на старте этих разработок, формируя технические задания на основании расчетно-теоретических работ, проводимых совместно с математиками. В процессе выполнения этих технических заданий теоретикам приходится вникать в работу многих подразделений института: экспериментальных, конструкторских, технологического, а также завода. Промежуточным финишем являются полигонные испытания (они проводились до 1990 года). Окончательный финиш — сдача в серийное производство и на вооружение.

Вся научно-техническая часть работ по созданию зарядов осуществлялась под руководством научного руководителя ВНИИЭФ. Бессменным научным руководителем в течение полувека был академик РАН Ю. Б. Харитон. Мои контакты по работе с Юлием Борисовичем оставили глубокое впечатление. От сотрудников он требовал по любому вопросу более обширных знаний, чем это требовалось в данный момент.

Ядерный заряд — это сложное устройство, при работе которого протекают процессы, нереализуемые в природных условиях на Земле: температуры достигают миллионов градусов, давление — миллионов атмосфер. Поэтому из-за трудностей расчетного описания процессов при атомном взрыве Юлий Борисович культивировал перед отправкой изделия на полигон так называемое «жупелирование», то есть анализ возможных неучтенных в расчетах процессов, которые могли привести к отрицательным результатам испытания.

Харитон был талантливым организатором научного центра, у него ко всему был нестандартный подход. В тоже время Юлий Борисович был удивительно эрудированным человеком, прекрасно знавшим литературу.

Мне посчастливилось работать со светилом русской науки А. Д. Сахаровым — всемирно известным ученым, отцом водородной бомбы. Он был интересным всезнающим собеседником. Когда наступали редкие минуты отдыха и все ученые собирались в тесном кругу, в центре нашего внимания был Андрей Дмитриевич. Я восхищался его интеллигентностью.

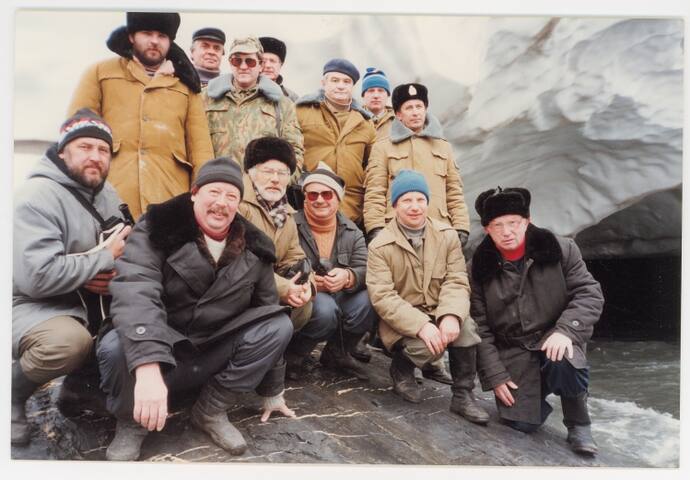

Кроме упомянутых Я. Б. Зельдовича, Ю. Б. Харитона и А. Д. Сахарова, мне довелось сотрудничать с академиками РАН Е. А. Негиным, Ю. А. Трутневым, В. Н. Михайловым, Р. В. Илькаевым, с легендарным директором Уралмаша и Челябинска-40, а в последующем — директором ВНИИЭФ Б. Г. Музруковым, а также с заместителем председателя Совмина СССР, министром Л. Д. Рябевым.

Ряд технических достижений ВНИИЭФ, которые были совершены при моем участии, отмечены правительственными наградами. Были написаны более пятисот научных работ. Один из проведенных экспериментов был назван сотрудниками ВНИИТФ «Саровским чудом».

Моя работа была настолько интересной и актуальной, что на увлечения и хобби у меня не оставалось времени. В период, когда были разрешены полигонные испытания, у теоретиков считалось нормальным работать до восьми вечера.

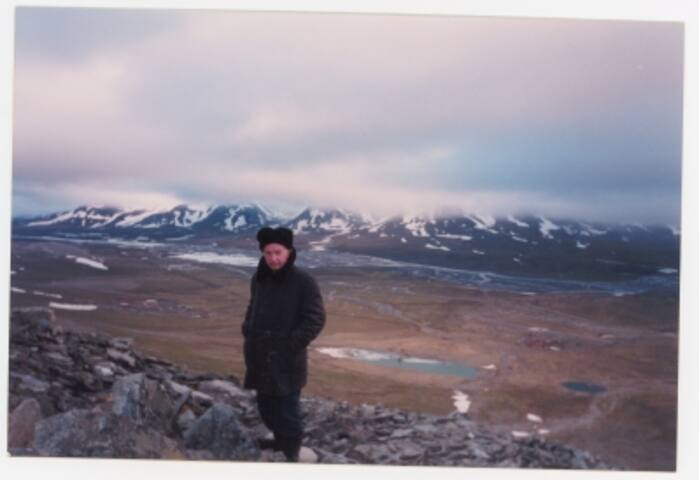

На полигонах перед взрывом, конечно, были волнения. Сам взрыв — это феерическое зрелище! Сначала ядерный свет, вспышка. Потом — огненный шар становится багровым, высвечиваются горы, долины. Свет очень яркий, будто в иной мир попадаешь. Но все-таки главное впечатление не от внешней картины (я был на 30-40 взрывах). Ведь работаешь год-два, вынашиваешь идею, пробиваешь ее, а результат узнаешь только во время испытаний. Пять… четыре…три… два …один…ноль! И сердце замирает: получилось или нет? Поднимется гора — или нет? И потом прыгаешь от радости — получилось! Или уходишь с поникшей головой.

Конечно, как и во всякой работе, случались и курьезные истории. Вот одна из них. В 1955 году был создан дублер КБ-11 — научно-исследовательский институт с четырехзначным номером — НИИ 1011. В дальнейшем его переименовали во ВНИИП, а затем — во ВНИИТФ. У меня возник вопрос: почему такой странный номер у НИИ — десять-одиннадцать? В шутку его называли «НИИ ни десять, ни одиннадцать». Я спрашивал у многих во ВНИИЭФ и во ВНИИТФ, почему такой странный номер? Никто не мог ответить. Нашелся только единственный человек — В. А. Александров, который сказал, что институту дали такой же номер, как у КБ-11, только в двоичной системе.

Однажды позвонили сотруднице конструкторского отделения:

— Скажите, нет ли у вас Давида Абрамовича Фишмана?

— Нет, а кто спрашивает?

— Харитон.

— А фамилия ваша?..

Я доволен своей судьбой и горжусь тем, что мне довелось участвовать в больших свершениях нашего института. Жаль, что во ВНИИЭФ сегодня существует проблема привлечения талантливых выпускников ведущих вузов: не хотят жить в закрытом городе, стремятся работать за границей.